一号文件解读丨为什么大豆产能问题受到格外关注?(4)

自给率过低的风险之一,是定价权掌握在别人手中,在过去,国内压榨企业曾经遭遇过多次定价权带来的风波。风险之二,是断供带来的问题。

在未来,是否会出现大豆运不进来的可能?对此,钟钰认为,“运不进来的问题,可能有不同的情况。第一种是时间上的问题,比如是短期几周、几个月运不进来,还是跨年度的长时间断供?如果是短期,可以通过替代品来缓解供给压力,如果是长期,会造成很大的难题,1亿吨的替代品并不好找。第二种是空间上的问题,当前我国大豆进口国主要是巴西和阿根廷等,如果一个国家运不进来,问题还不大,如果都运不进来,后果很严重。”

进口受阻,受影响的绝不仅是大豆压榨企业,也不仅是全国食用油的供给,更包括肉蛋奶等禽畜产品的供给,直至整个粮食市场。数据显示,目前我国人均肉类消费超过60公斤,相对于2000年的20公斤左右,提高了3倍。“如果进口受阻,直接影响消费结构的升级,相关消费品因此涨价,同时肉蛋奶等供给不足,直接消费的粮食会更多,影响到生活质量。”钟钰进一步解释说,“肉蛋奶消费多,粮食主食就吃得少了,反过来,肉蛋奶少了,直接粮食也就需求上升,后续还有一系列影响。”

扩种大豆土地和收益是关键

为缓解大豆进口的压力,多年来,我国多次推行国家级大豆战略,包括增加大豆播种面积,加强大豆育种、提高单产等。

这些措施的终极目的是什么?在未来,大豆是否有可能摆脱进口依赖,实现自给?钟钰认为,不断提升自给率是必然的需求,但完全自给不可能,“最大的难题是地,当前,我国大豆的平均亩产是130多公斤,按照这个产量,生产1亿吨大豆,需要7亿多亩地。但实际上,我国的耕地面积已经到了极限,没有那么多地来种大豆。即便是通过套种等方法,增产的数量也是有限的,完全实现自给不现实。”

推荐阅读

冬奥运动员的滑雪板怎么托运?答案来了

新京报2022-02-22 22:01:19

北京开查校园食品安全,守护“开学第一餐”

新京报2022-02-22 17:53:34

武汉新增10例新冠阳性感染者

新华社微博2022-02-22 16:21:00

安徽一村发生凶案 殡仪馆收5具遗体 凶手系同村人

极目新闻2022-02-22 17:42:14

俄媒:消息称俄军已抵达顿巴斯地区 有装甲车队进入

北青网2022-02-22 14:25:04

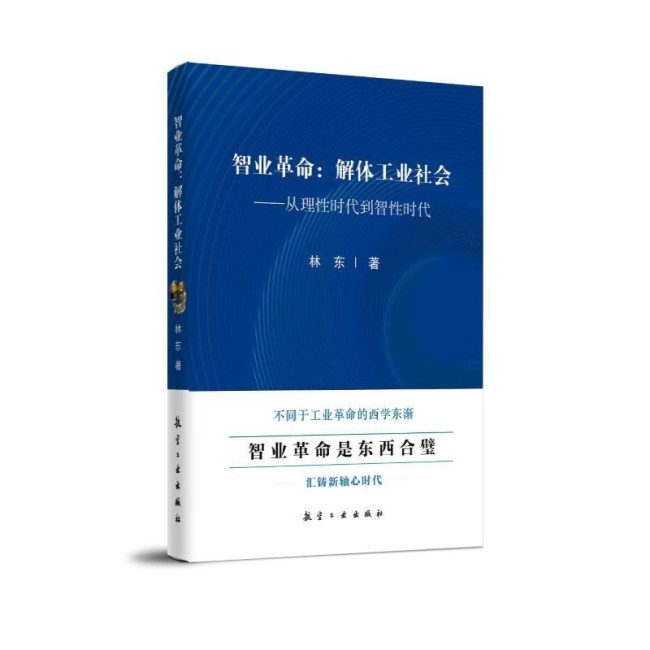

“世界百年未有之大变局”的智业抉择

中国青年网2022-02-22 10:55:07

扎堆领证日:有人凌晨披棉被排队 “有爱日”爱不完

九派新闻2022-02-22 14:41:35

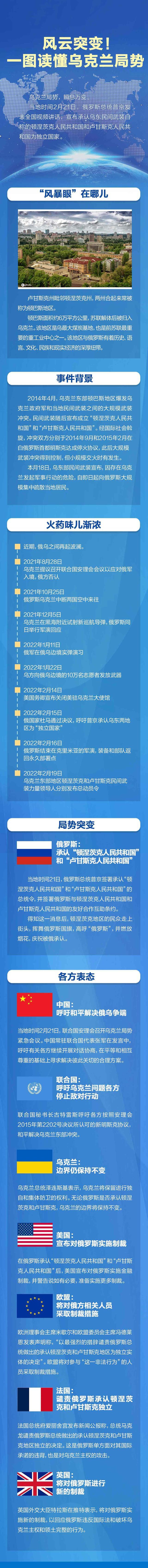

“风暴眼”在哪? 一图读懂乌克兰局势

北京日报2022-02-22 15:05:09

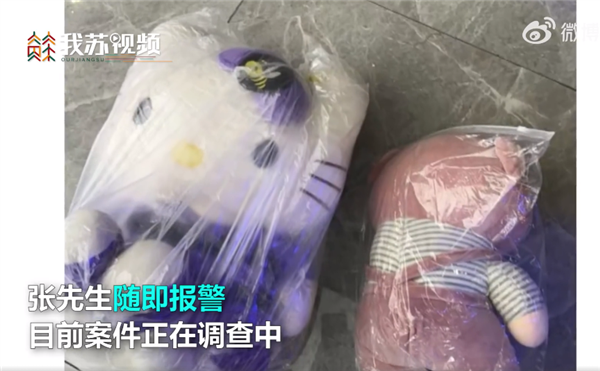

男子花万元购冰墩墩收到HelloKitty 卖家也失联

大连网警巡查执法2022-02-22 15:47:07

西媒报道:乌克兰军队从“废墟中”重建

参考消息2022-02-22 14:12:45

青岛新增1例本土确诊 系武汉返回 密接7人次密接85人

新京报2022-02-22 15:08:12

俄媒:消息称俄军已开始抵达顿巴斯地区

环球网2022-02-22 14:46:32

“如果俄入侵乌克兰,就制裁中国”?这是什么逻辑

环球网2022-02-22 14:44:27

拜登政府正下令将在乌美国外交人员转移到波兰

环球网2022-02-22 11:01:45

与911事件同级!美国武装部队防御准备状态升至3级

海外网2022-02-22 14:35:56

北京冬残奥会中国体育代表团成立 参赛运动员96人

环球网2022-02-22 14:18:47

普京命令俄军保卫乌东两"共和国" 网传俄军已进入

环球网2022-02-22 10:19:22

4分钟搞懂俄乌近年恩怨,搅乱局势有利可图

2022-02-22 12:23:17

乌东巨变俄承认两国独立 中国男足将是最大受害者

2022-02-22 11:50:12

英高官警告:阿富汗正再次成为恐怖主义滋生地

参考消息2022-02-22 14:11:00

美方建议乌克兰总统离开首都 前往乌西部城市

海外网2022-02-22 14:48:18

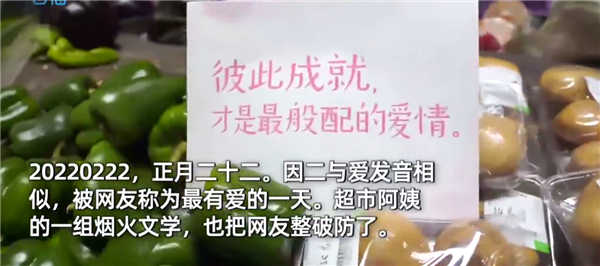

最2的一天被超市阿姨整破防了 处处是爱情烟火文学

快科技2022-02-22 14:46:00

俄乌边境通关速度明显放慢 记者在顿巴斯:俄军车队看不到头

央视新闻2022-02-22 14:27:59

联合国召开乌克兰会议 中方呼吁和平解决争端

2022-02-22 14:08:32

俄罗斯公布摧毁入侵乌装甲车画面:战车剧烈燃烧

海外网2022-02-22 16:28:54

乌东局势突变!这几个问题至关重要

补壹刀2022-02-22 15:33:41

逃犯朱贤健落网处成网红打卡点 商贩:乘观光车20元一位

极目新闻2022-02-22 15:18:11

中使馆提醒在乌中国公民注意安全 勿放松疫情防护

人民政协网2022-02-22 16:25:09

男子花万元购冰墩墩结果收到HelloKitty 愤然报警

经济观察网2022-02-22 16:12:23

记者在顿巴斯:俄军车队看不到头 枪炮声隐隐接连不断

凤凰网2022-02-22 16:36:10

普京战略判断存在失误 俄军战术行动果断坚决

2022-02-22 20:22:18

美宣布售台武器计划后 中国对美两家军工企业反制

新华网2022-02-22 14:38:29

香港新增6211例确诊 死亡病例32例 第五轮疫情凶猛

2022-02-22 17:26:56

俄方称俘虏一名乌克兰士兵 俄军已抵达顿巴斯地区

环球网2022-02-22 15:48:00

武汉新增10例新冠阳性人员 均与某公司培训班相关

人民网2022-02-22 15:55:51