“支教”明码标价变成收费项目 揭“伪公益”套路(4)

有消费者权益保护领域学者也指出,目前网络平台出现大量以“支教”为名的收费项目,对正规的公益支教行为造成了严重影响,商业机构利用志愿服务时长进而兜售所谓的“支教”项目,也触犯了法律红线,更违背了社会公序良俗。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江:因为营销本身就违反了我们有关的法律规定,最后没有办法兑现这种承诺。但是双方签订的这种约定,是一个灰色的约定,并不能得到法律保护。

多地出台管理办法规范社会支教活动

有教育学者指出,支教活动,属于专业志愿服务,需要具备相应的资质和审批流程,不能任由组织方以“支教”为名随意开展。有志愿服务意向的群体,可在慈善机构官方网站查询项目,进行报名登记,不能简单听信网络平台的广告宣传。不少地方也已经制定出台了办法,加强对支教活动的管理。

2021年,广西壮族自治区巴马瑶族自治县出台《社会支教工作管理办法(试行)》,明确支教形式为在学校从事教育教学工作,担任一线任课教师、向学校和学生无偿捐赠资金和实物、其他有利于教育事业发展的支教公益活动。社会群团机构及志愿者个人在当地开展支教活动的,需由团队或个人提出申请,报县级教育行政部门审批,获审批同意后由教育行政部门统一安排和管理;未经县级教育行政部门审批同意的支教行为视为违规违法行为。

2021年,四川省凉山彝族自治州也印发了《社会支教人员管理办法(暂行)》,其中明确支教人员年龄应在20岁到55岁之间,从事教学岗位的必须为中专及以上学历并具备相应的教师资格证;支教人员未经当地教育主管部门批准,不得占用法定或当地统一放假时间组织学生从事教育教学活动。支教人员应通过所在的合法社会组织向当地教育主管部门提出申请。

记者也从四川省凉山彝族自治州获悉,当地计划启动“社会捐赠和支教管理备案网络平台”,严查“支教研学”商业行为,防止支教名义被滥用。

凉山彝族自治州教育和体育局局长党晓刚:启动为期半年的专项整治,依法严厉打击虚假支教、虚假宣传等恶劣行为,狠刹各类乱象。

明确支教流程,打击虚假支教。我们也期待,规定能够真正落地,还支教一个风清气正的环境,守得公益一颗纯净无瑕的初心。

推荐阅读

太棒了!Bravo!回顾中法天文卫星发射全程

央视新闻2024-06-22 17:33:58

广州南沙沥心沙大桥今天恢复通行

央视新闻2024-06-22 17:33:25

取消限购、实施购房补贴……兰州楼市又有“新招”

央视新闻客户端2024-06-22 15:31:35

苏群:雷迪克在湖人这四年,有讲究 ——菜鸟主帅的豪赌与期待

新浪2024-06-22 16:38:29

果然,菲律宾很不老实

牛弹琴2024-06-21 09:22:10

菲媒称中国军舰驶过菲律宾沿岸,其中一艘可能为055“大连舰”

观察者网2024-06-21 10:01:03

最大罪臣!格列兹曼被指比武磊离谱,另类纪录:0人进球收获4分——豪华阵容进球难

新浪2024-06-22 16:41:34

菲律宾特种兵被俘!中国海警大度释放,菲军很感激:朋友谢谢啊!

张殿成军情2024-06-22 16:39:40

美国篮协重磅官宣:禁止克莱代表巴哈马男篮参赛,引争议风波

教主侃球2024-06-22 16:39:51

英格兰被指责为2024欧洲杯上最无聊的球队 冷门频现,E组局势混沌

牛奶小草莓v2024-06-22 16:39:56

以军发言人直言:哈马斯已深入人心,要消灭他们简直是“蒙蔽人们的双眼”

观察者网2024-06-21 09:55:04

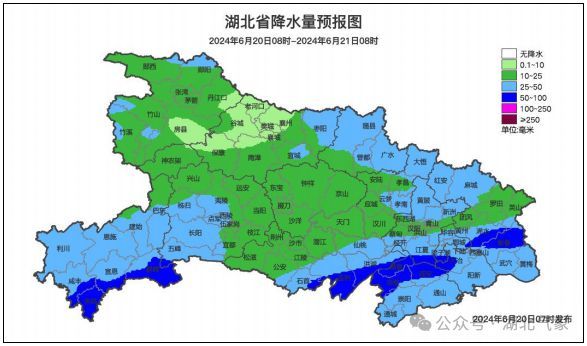

湖北咸宁暴雨致多处发生内涝 多地启动防汛应急响应

网易2024-06-22 16:42:37

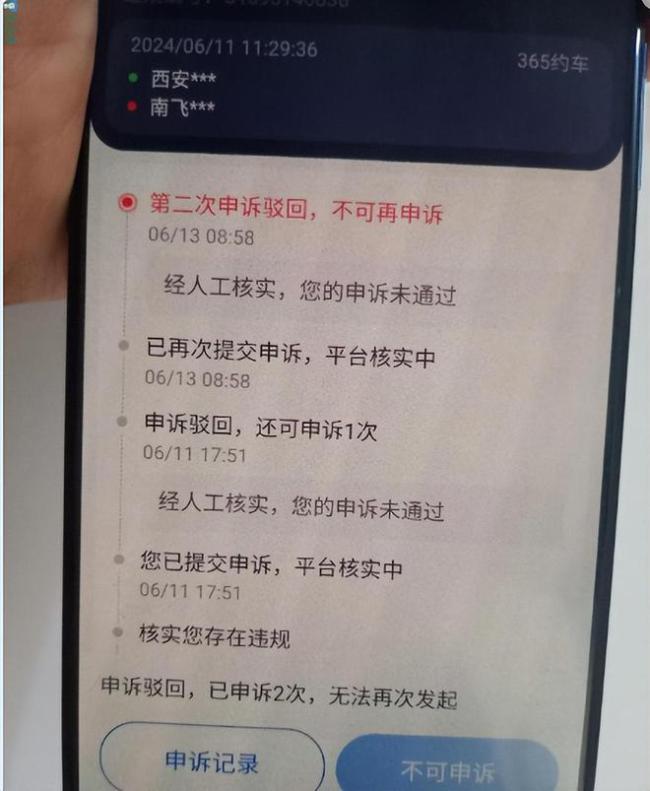

司机称关闭预约功能后仍抢到预约单 平台判责争议引关注

网易2024-06-22 16:41:53

美国全面升级核打击能力,核弹头更新换代

环球时报2024-06-21 10:10:25

黎真主党首次警告塞浦路斯:若向以色列开放机场和基地,将意味着卷入战争

环球时报2024-06-21 10:13:11

美国会考虑恢复所有B-52核打击能力

观察者网2024-06-21 09:44:55

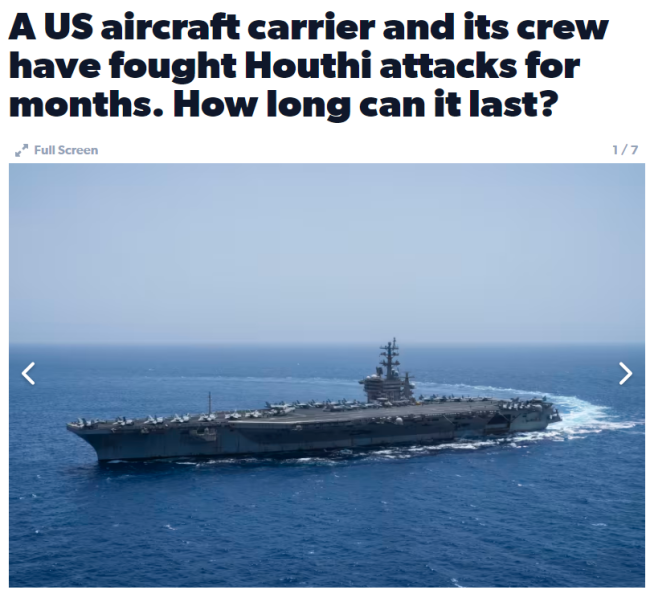

累了?怕了?美国航母想回家

枢密院十号2024-06-21 09:28:40

豆瓣又崩了 网友炸锅,服务器疑似再陷困境

新浪网2024-06-22 16:41:30

韩国向罗马尼亚卖9.2亿美元武器,俄媒警惕:武器可能流入乌克兰战场

环球时报2024-06-21 10:11:49

对于中国外交部的这个批评,五角大楼送来了“神助攻”

枢密院十号2024-06-21 09:27:44

文在寅在乡下开书店成网红打卡点 这大概就是真正的岁月静好

网易2024-06-22 16:41:02

菲律宾最需要时,两艘美国航母“全跑了”

观察者网2024-06-21 09:43:22

为什么T恤领口越来越小了?夏日“窒息”之源

雷叔小吐槽2024-06-22 16:42:46

追光 传奇不老 倪夏莲将第六次参加奥运会 乒坛常青树再战奥运

网易2024-06-22 16:38:35

吉迪不会成为救世主,而雷霆的夏天才刚刚开始 重建之路新篇章

网易2024-06-22 16:39:45

以色列政府军方又内讧了?

环球时报2024-06-21 09:33:36

俄媒:冯德莱恩父亲曾赦免纳粹战犯,欧盟权力博弈再掀波澜

网易新闻2024-06-22 16:42:09

普京重申俄乌和谈条件:乌克兰幻想俄罗斯撤军,不可能

观察者网2024-06-21 09:51:06

张雪峰回应选好专科还是差二本 工科专业择校指南

网易2024-06-22 16:41:43

湖南五强溪镇暴雨 积水淹至车顶 多地水位创历史新高

新浪财经2024-06-22 16:41:25

史上最贵“倒骑驴”?美国新登陆舰成本暴涨至原来三倍

观察者网2024-06-21 09:45:22

G7同意使用俄罗斯遭冻结资产,俄方最新警告:会以牙还牙

观察者网2024-06-21 09:50:27

全球气候在“发脾气” 极端天气频发成常态

青瞳视角2024-06-22 16:38:19

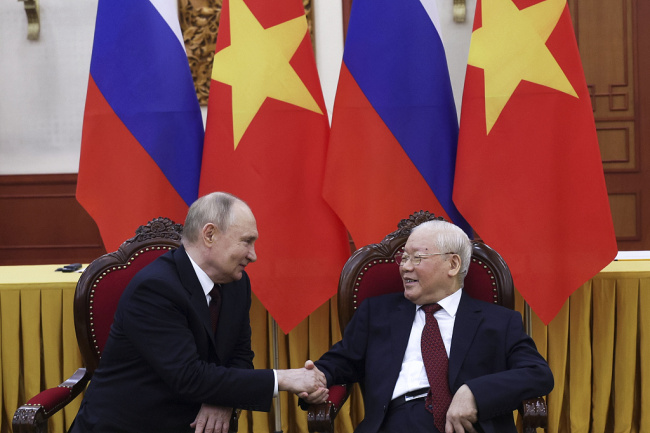

西方对俄孤立被打破,越南接待普京,美国不满又无奈!

环球时报2024-06-21 10:03:21

德美合作开发新型火箭炮

参考消息2024-06-20 10:51:04