在北京追“新冠”的人(2)

流调解码病毒“流窜图”

北京市疾病控制预防中心的职责顾名思义:阻击与控制疾病。提到疾病,普通人第一个联想是医院和医生,“疾控人”,往往活跃于公众视线之外。

贾蕾这样理解自己的职业:医生工作的目标是救死扶伤,“疾控人”的立足点则是维护公众健康。当传染病袭来,疾控中心的首要任务是掌握疾病特征,给出疫情应对的方案,阻止疾病的脚步继续侵染人类社会。

“医院就像是接水的盆子,疾控要做的是把水龙头拧紧。否则再多的医疗资源,也无法承受源源不断的新发病例。”贾蕾说。

拧紧水龙头是一个小动作,可惜疫情防控没有这么容易。当一位患者出现,他同时兼具“被感染者”和“传播者”的身份。是谁传染了他?他又能传染给谁?如果找不到前者,意味着人群中还藏着一位“传播者”;如果找不到后者,意味着还有另一群不为人知的“被感染者”和“传播者”。

一传十,十传百,不管哪一端失去控制,疫情都将以N次方的速度扩散和蔓延,然而,这些信息如同海面下的冰山,庞大却隐蔽。每当“新冠”确诊者出现,流行病学调查紧随其后,这个业内简称“流调”的过程,就是对病毒“流窜图”的解码。

“我市2名男性患者,分别于1月7日和1月9日去过武汉,并短暂逗留,两人分别于1月13日和1月14日出现发热和呼吸道症状。1名老年女性患者,从武汉来京探亲,于1月13日出现发热和呼吸道症状……我市已对所有23名密切接触者开展医学观察,目前无发热等异常情况。”

1月20日至今,北京市卫生部门每天发布的疫情通报,就来源于疾控人员对病例的流调。这些通报或长或短,但都会交代患者“从哪里来”、“到哪里去”。最初,在北京确诊的新冠肺炎患者,均有武汉旅居史,慢慢的,出现了其他省份旅居史、境外旅居史。一份份单独的流调报告,也可管窥整个疫情发展蔓延的态势。

要得出这样一份报告,并非易事。杨鹏介绍,每一份流调报告,包含庞大的数据,从患者确诊隔离往前,一直追溯到发病前14天,每个小时在哪里、做什么、见了哪些人,都要收录其中。其中,患者发病时间的判定是难点所在,典型症状未必是首发症状,还有人早期没有任何症状,只是肺部出现影像学改变,在判断时,流调人员不能错过任何蛛丝马迹。

有时,患者自己也不清楚感染原因。一位女性患者是北京本地病例,一开始,流调员问不出感染源,在患者居住的小区,曾有过既往病例,但患者一口咬定那一天自己没有出过门、没有见过任何人。

“流调对患者的记忆力的确有考验,调查中,流调员需要借助其他的线索,或者掌握一些谈话技巧。”田祎说。这位女患者年事已高,记忆力不佳,流调员完成首轮调查后,仍觉得不能就此放过线索,于是把电话打进了隔离病房,与她继续交谈。在漫长的对话中,流调员试图给她更多的提示,提及当日北京下了一场大雪,患者猛地想起来,那天自己的确出过门,并遇到了一位邻居,还和她说了几句话,至此,“案情”水落石出。

“一个地区,哪怕有一百个确诊者,只要来源清晰,那么疫情就是可控的。只有十个确诊者,但都不知在何处、何时、如何感染,就是非常可怕的事。”杨鹏说。流调,是后续一系列防控举措的基石。

北京市疾控中心现场组主任医师赵芳红在仓库清点医疗物资。北京市疾控中心供图

找出“密接者”

在流调中,相比追溯感染源,寻找密切接触者是难度更大的任务。

名为密接者,实际上不乏陌生人。田祎介绍,曾有一位患者离开隔离点,在居家观察期间感染了家人,疾病潜伏期时,患者家人曾去过超市、商场、健身房、单位,在一同购物、排队、锻炼的过程中,与不少陌生人发生接触。

在素不相识的情况下,感染者无法帮助流调员指认密接者,这时,流调员要扮演侦探的角色,感染者的票据、手机中的支付记录、超市的录像,都成为“破案”的线索。

现场组主任医师赵芳红和同事有时还要前往现场,像福尔摩斯一样演绎患者的行踪、绘制小区与附近人流密集点的地图。

“我们要还原患者整个行动路线,找出哪些人与他们发生过密切接触,列出名单,以便第一时间进行医学隔离观察。”赵芳红介绍。不同的病例,密接者数量不同,如果确诊者行动轨迹复杂,在多个城市活动、与大量人群交往,密接者可能超过百人。

还有更复杂的情况。根据方案,确诊者如果乘坐飞机,那么座位同排以及前三排、后三排的乘客均为密接者,然而,流调员时常遇见乘客调换座位的情况,一个位子上到底坐着谁,往往很难说清,这时,全机舱的乘客信息都要翻出来,挨个儿打电话确认;有时,作为线索的健康卡也不好用,除了各国语言带来的障碍,有的乘客还习惯连笔,一行字就是“一溜儿圆”,一屋子的流调员盯着猜,到底写的啥?

在流调队员们夜以继日的努力下,对密接者的管理,开始显示出直观的防控效果。

到3月18日,北京市各级疾控部门共找出3975名密接者。不少人在隔离观察期间发病。2月2日,北京新增32例新冠肺炎患者,其中有16人为此前确诊者的密接者;2月17日到2月20日,新增的15个病例,全部为密接者。

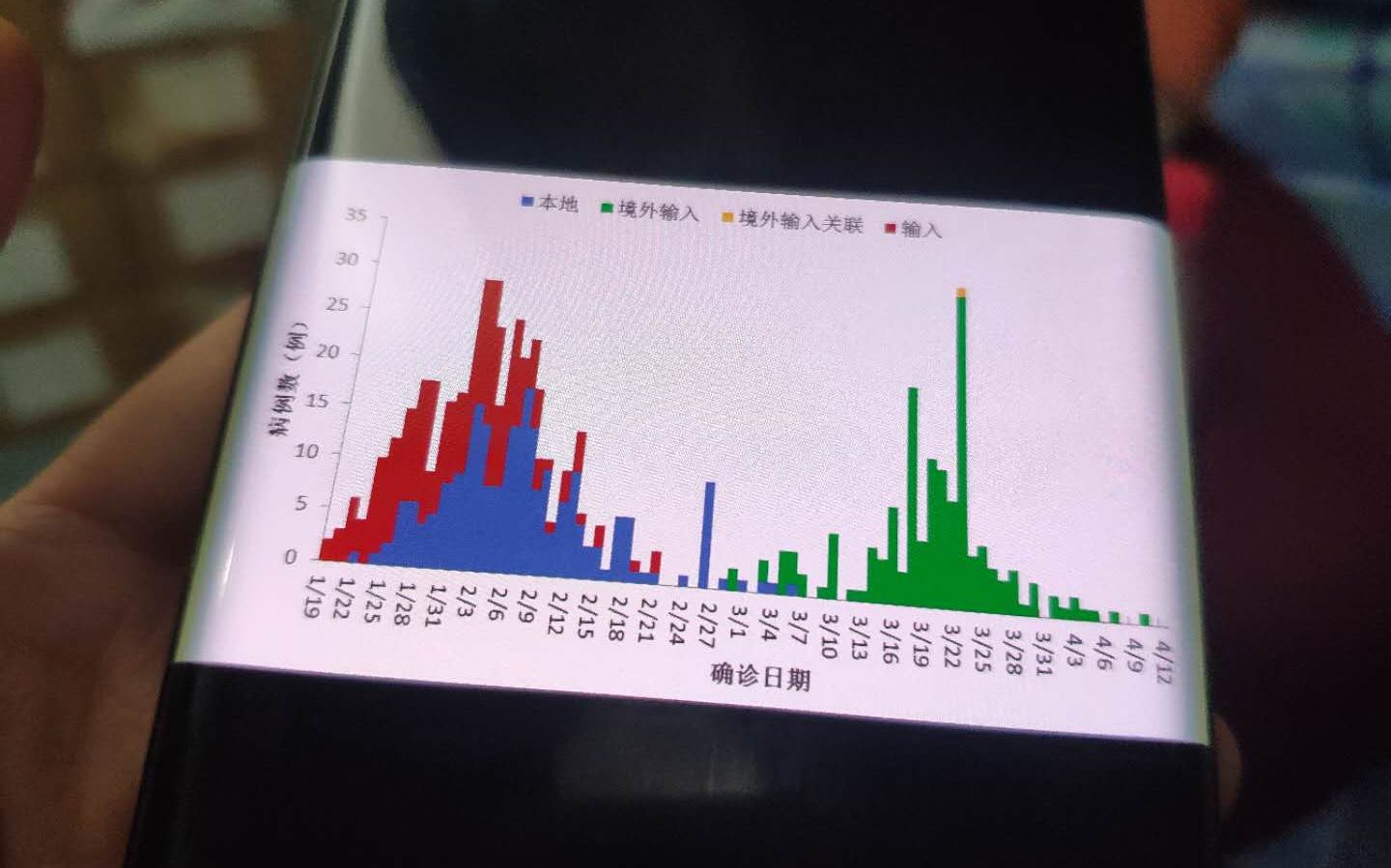

北京数月的新发病例数据,像一条M形的曲线。北京市疾控中心供图

“M形”新发病例曲线

当流调员们在前方寻找和“拦截”密接者,王小莉和同事们则在后方埋头于大量疫情相关情报,解读数据背后的信息。

“过去,我们关注疫情防控,对政策参与较少,这次,对数据的解读和评估,全程都在发挥作用。早期,我们利用模型预测疫情发展趋势,评估北京需要配备多少医疗资源;后期,通过对全国各地疫情监控,小范围、动态调整防控举措。将数据转化为策略,为政府提供支持,是科学、精准防控的基础。”杨鹏介绍。

王小莉记得,自从北京出现首例患者,他们便开始预判北京的疫情态势。

“当时,市卫健委着手筹备床位。出于谨慎的考虑,他们想知道如果不采取任何防控措施,单日最大病例数会达到多少。我们基于武汉的数据进行推测,日最大新增量可能达到300,是一个比较惊人的数字。”王小莉说,之后,北京部分定点医院开始准备病区、配备床位,并开始考虑重建小汤山医院。一个月后,小汤山医院启用。

在宏观层面,数据研判也发挥着作用。

3月23日,第一入境城市启用,所有目的地为北京的国际始发客运航班,均须从天津、石家庄、太原等12个指定入境点入境,检疫符合登机条件的旅客,方可搭乘原航班入京。

这一政策的背景,是疫情在全球层面的扩散。杨鹏的担忧成真了:“我们一开始就觉得会有全球大流行。这个病毒是全新的,能有效人传人,人群普遍缺乏免疫力,R0比流感更高。”

如果将北京数月的新发病例数据整理出来,可以看到一条类似M形的曲线。M的前部分由外省输入病例和本地感染病例组成,后半部分则几乎全是境外输入病例。

2月29日,北京报告首批2例境外输入病例,之后,陆续有来自伊朗、意大利、西班牙、英国、美国的入境者确诊。一开始是个位数,到3月18日,一天增加了21人。王小莉有种看到希望又绝望的感觉:“本来病例数是在减少的,突然又多了起来。我们分析了北京的容纳能力。如果不加以控制,是没有足够地方隔离所有人的,也没有能力对全员开展核酸检测。”

疾控中心随即提出建议,重视境外输入风险,加强关口检测;酌情削减抵京国际航班数量,降低航班密度。后来,国际航班的入境停靠点变更为京外城市,这一建议得以落实。

3月23日,北京报告新增病例数为32人,达到了境外输入新增数的峰值。伴随着第一入境城市启用,次日开始,数字回落至5、6、4、3……到3月31日,新增病例数降至0。

北京市疾控中心主管医师田祎和同事查看流调信息。北京市疾控中心供图