在北京追“新冠”的人

这里或许是北京最懂“新冠”的地方。

东城区和平里中街,两个院落隔一条马路相望。院子里的建筑大多只有四五层,低矮、简陋、不太打眼。过去三个月,北京每一条与新冠肺炎相关的信息,都被第一时间汇集与保存于此:感染者档案、密接者信息、传染源“族谱”乃至境内外各地疫情态势……

这些信息,是人类截堵新冠病毒的珍贵情报,为北京不断调整的防控策略,提供着技术与数据支撑。

疾病防控,有别于临床施治。当临床医生们在病床前挽救倒下的患者时,“疾控人”则像特殊的病毒捕手,在每一个新冠病毒出现过的场所“掘地”溯源。从单个感染者到最初的传染源、从现有感染者到密切接触者,他们要绘制出新冠病毒在人类社会的“流窜图”,找出每一个风险点,阻止疫情的种子在人类社会生根发芽。

追踪看不见的病毒,不太容易。有时,他们要客串侦探、心理医生、翻译、数据分析师等角色,才能得到足够真实有效的信息。这个过程中,有时还会伴随着调查对象的不解、拒绝与谩骂。

去年12月31日至今,这场战役已持续4个多月。当北京本土新发病例降至0时,有人开心“蒙了”。

这支特殊的队伍还要战斗多久?尚无结论。

北京市疾控中心全球健康中心研究员杨鹏在北京疫情防控新闻发布会上介绍情况。北京市疾控中心供图

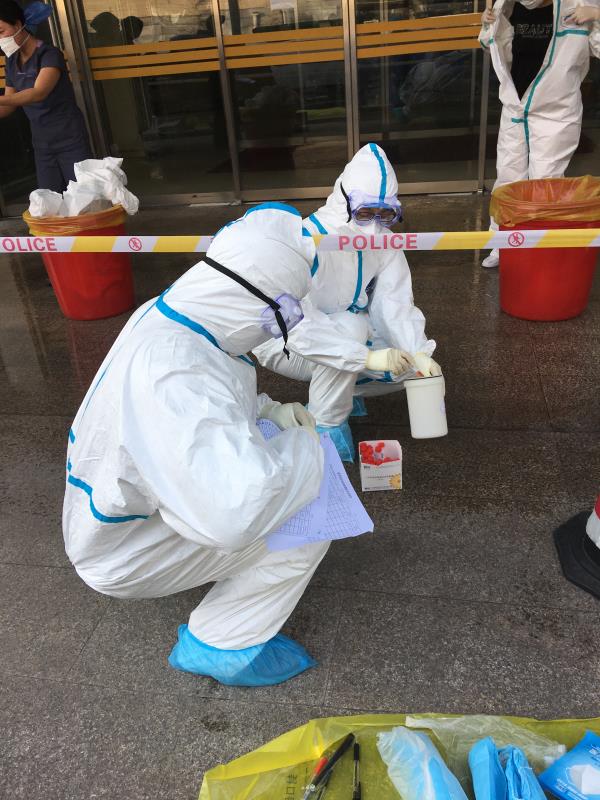

疾控人员在现场开展工作。北京市疾控中心供图

“H7N9小分队”7年后再集合

1月20日凌晨3点,北京市大兴区卫健委公布消息:该区接诊两名有武汉旅行史发热患者。经判定,为新型冠状病毒感染的肺炎病例。

北京的“新冠”抗击战自此开启。

自“SARS卷土重来”等消息从武汉传来,民间对于疫情的担忧持续累积。在亲历过SARS的北京,伤痛记忆易被勾起。首批“新冠”肺炎患者的消息公布后,有市民连夜网购了几大盒外科口罩,到当天早上10点,同一店铺的同一款商品已抢售一空。

对普通人来说,“新冠”袭来的消息,像一颗突然引爆的炸弹。但在北京市疾控中心的两个院子里,战备状态已持续了20天,人们早已搁置了“今冬平安无事”的期盼,投入到昼夜不分的加班中。

去年12月31日,武汉市卫健委首次公布27人感染“病毒性肺炎”,这一通报在一千公里外的北京迅速引发震动。这一天,光就“病毒性肺炎”的应对,北京市疾控中心主任医师贾蕾开了一天的会。她同时怀抱两个预期:悲观估计,可能是冠状病毒引发的肺炎疫情;乐观估计,未必像SARS那么严重,或许更像传染力更弱的MERS呢?主管医师田祎预感,这次恐怕不是小打小闹;全球健康中心研究员杨鹏在会上“补刀”:做最坏的打算,说不定会全球大流行。

不管个人预期如何,会议定下的任务是务实的。当时,人类对这一“肺炎”知之甚少——病毒性的还是细菌性的?支原体抑或衣原体导致的?如果要进行控制,如何界定病例?潜伏期多久?隔离期应定为多久?迷雾中,工作人员参考既往疫情的经验,制定出了第一版疫情防控应对的“北京方案”,标准从严,比如隔离期被设定为14天。

那一天是2020年1月1日。此后,北京市疾控中心的两个小院子,成为北京追踪“新冠”的根据地。

北京第一批输入性病例出现后不久,田祎回到了512室,推门进入,眼前是5张熟悉的面孔。2013年,同一班人马在同一个房间迎战H7N9。6人心里都有感慨,但谁也没来得及说,一大堆工作在等着他们:整理此前的病例信息,为之后的新冠信息收集、疫情处理等工作设计好框架。

工作到凌晨2点,办公室留下3个人,田祎和另一位女同事实在顶不住,拉开行军床决定眯一会儿。入睡之前,她想起什么,迷迷瞪瞪地摸出手机拍了张合影。

3人穿着睡衣,蓬头垢面、满眼疲惫、“不堪入目”,和7年前一模一样;整个晚上,办公室一直有人匆忙出入,两人就像睡在大街上,和7年前一模一样。

不过这一次,战况要严峻得多。

北京市疾控中心,工作人员正在加班办公。北京市疾控中心供图