“劳荣枝案”背后:受害人妻子朱大红人生分岔23年(6)

赶上农忙就更不得了。

下班后,朱大红要立刻赶回村子,在门口点盏灯,一个人把白天晒好的稻子再翻一面,直至半夜。到了浇水的季节,她挨家挨户借机器抽水;该收获的时候,因为没有拖拉机,朱大红只好拉着木板车割稻子,两个孩子在后面推,至少要走两里路,万一碰到下雨,就只能任由稻子被淋湿发霉。

“那些日子,天都是黑的,看不到亮。”其实改嫁不是没可能,但她不愿意。“宁可我自己苦,也要把孩子抚养成人。不能让我的小孩成了孤儿,最后成了流浪儿,说不定走向社会成为什么败类。”

朱大红家里煤炉与煤气灶,墙壁已经被熏黑。新京报记者左琳摄

她咬牙撑了下来。陆阳和陆晴上初中时,朱大红终于将砖房涂上了水泥,那时,村里几乎都住上了水泥房。她还给孩子们买了自行车,以免他们步行六七公里上学太过辛苦。家里添置了煤气灶,但没有油烟机,墙壁被熏得发黑。

孩子们也越来越懂事。陆阳会骑着自行车,到村口接送母亲。放学后,兄妹俩就泡在田里干活,收稻子、摘棉花、拾花生。

三个孩子都在初中毕业后就选择了辍学打工。家里虽然靠朱大红一点一点撑了起来,但一人的收入养活全家仍是入不敷出,债务越滚越多。

陆阳一门心思想赚钱还债,初中的每个寒暑假,他都想办法打工。辍学之后,他去搓面条,做服务员,到厂里打螺丝,研究过跑腿送外卖,“哪个钱多做哪个。”去年的时候,他白天做厨师学徒,晚上搬货。

搬货的都是中年人,年轻人极少,“因为太累了。”最多的一次,他一晚上搬了七八吨货物,“感觉胳膊不是我自己的胳膊,腿不是我自己的腿。”手上被磨出了老茧,他还是挺了下来,“我们得接受现实,该吃的苦还是要吃。”

推荐阅读

洗澡时浴霸突然冒烟起火 这两个功能切勿同时开启

央视新闻客户端2026-01-19 11:38:30

转发周知!春运火车票今起开售 购票有这些新变化

央视新闻客户端2026-01-19 08:30:35

跨境贸易便利化再升级!促进我国外贸稳量提质

新华社2026-01-18 09:04:31

伊朗手机用户发送短信功能恢复 通信限制逐步解除

央广网·新闻2026-01-19 13:32:22

专家:格陵兰岛难逃美国魔爪 欧洲象征性派兵难阻夺岛

网易新闻2026-01-19 11:50:24

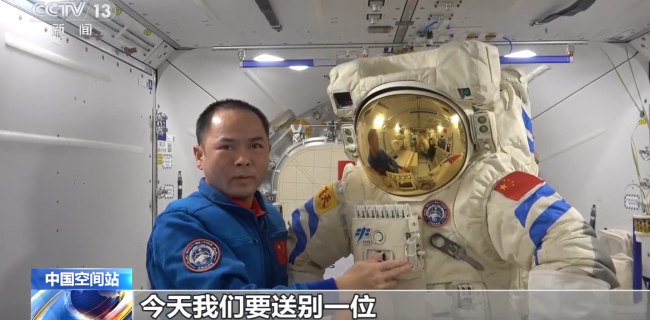

航天员轻轻抚摸退役舱外服:老朋友再见!辛苦了!

新浪2026-01-19 14:09:55

“无人驾驶”面包车马路上溜车 交警半分钟化险为夷

百家号2026-01-19 14:08:53

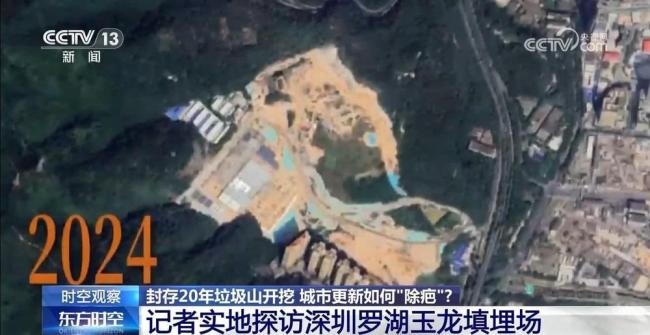

深圳沉睡二十多年的垃圾山正在消失 深圳为城市更新根治“顽疾”

央视网2026-01-19 14:04:04

张杰未live巡回演唱会 开往1982音乐之旅

网易2026-01-19 13:11:06

高市欲提前选举 反高市联盟马上成立 在野党联合抗争

百家号2026-01-19 11:49:15

日本仍未正视侵略罪行 右翼政府逆历史潮流

京报网2026-01-19 13:27:57

高原雪韵盼春来 冬日美景迎新春

新华网2026-01-19 14:02:52

日本密集外交搞了哪些小动作 外交背后的扩军图谋

千龙网2026-01-19 13:27:37

劣迹艺人打信息差到县域商演捞金 让违规复出的劣迹艺人没市场、无流量

新华社2026-01-19 13:57:14

交警零下40度救援遇险货车,交警及时出手!

澎湃2026-01-19 14:00:02

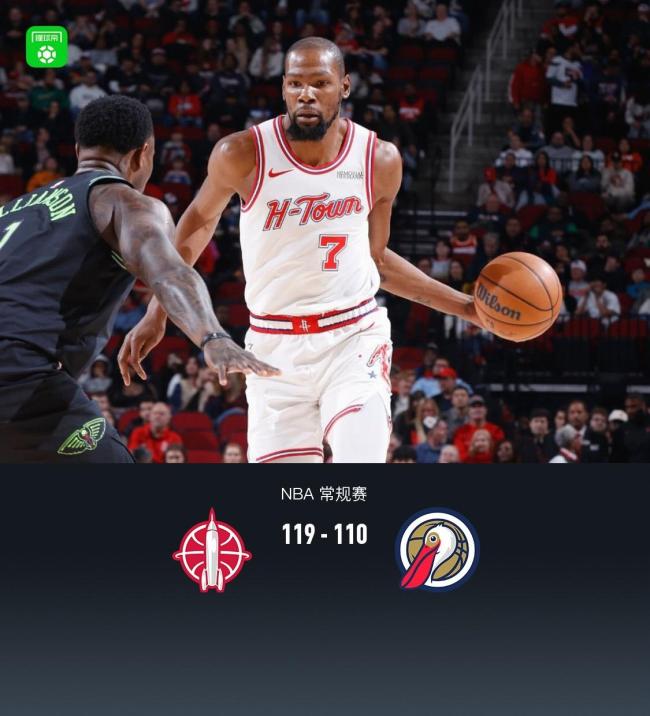

火箭119-110战胜鹈鹕 杜兰特18+6+8 小贾巴里爆发32分

懂球帝2026-01-19 13:59:39

央视揭露菜商使用含毒农药 违规销售屡禁不止

封面新闻2026-01-19 14:04:46

德:将同欧洲伙伴应对美加税 欧盟反制清单激活

微语海风2026-01-19 10:59:27

274元网购90白鹅绒羽绒服竟是飞丝 网购羽绒服拆开全是飞丝被商家拉黑

微博2026-01-19 14:02:26

美国邀约60国加入特朗普版联合国 引发多方谨慎回应

百家号2026-01-19 11:24:17

美国财长为特朗普撑腰 贝森特再度向美联储施压

新浪2026-01-19 13:55:31

宁乡流沙河刨猪宴开席 比过年还热闹些!

头条2026-01-19 13:59:22

青海湖迎来限定“蓝冰季” 美景背后的危险陷阱

霜后红叶2026-01-19 14:08:33

伊朗紧急发出“全面战争”警告 局势紧张升级

搜狐网2026-01-19 11:11:19

饭店刚开业花篮凌晨遭恶意破坏

微博2026-01-19 13:56:54

内塔尼亚胡罕见公开“叫板”特朗普 以美分歧显现

文汇报2026-01-19 13:14:14

俄称打击乌能源交通基础设施 瞄准战争命脉

妙语嘚吧嘚2026-01-19 11:23:54

神20返回任务圆满成功 舱内物品状态良好

一财网2026-01-19 10:55:16

美国移民执法政治化的结构性裂变 街头冲突映射深层分裂

刘澜昌2026-01-19 11:02:48

美国土安全部长为移民执法行动辩护 维护公众安全承诺

腾讯新闻2026-01-19 13:30:46

为啥每年过春节,解放军都要保持高度紧张的“战备状态”?

今日头条2026-01-19 13:20:41

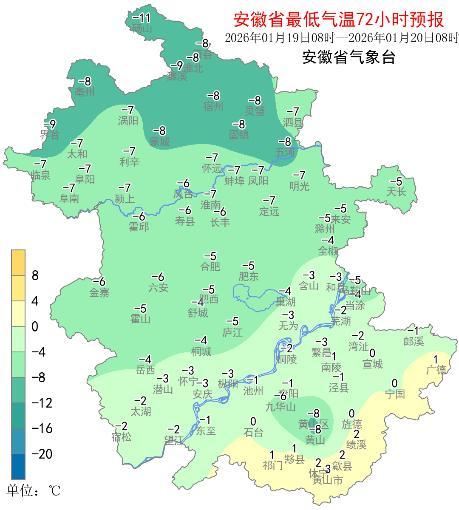

直击2026首场寒潮最强降雪时段 多地气温骤降超20℃

鲁中晨报2026-01-19 14:06:46

日媒曝中国要求日企提交更详尽材料 稀土出口受限引发连锁反应

星夜不失眠人2026-01-19 10:56:18

博主称鄱阳湖疑发现20多处毒稻谷点 珍稀候鸟接连倒下

贝贝的守护星2026-01-19 14:00:45

樊振东逆风翻盘解说忍不住狂说漂亮 每个凌晨困了的人都被樊振东拿捏了!

微博2026-01-19 14:04:24