从低收入村到振兴典型 京郊局里村的五年变迁

喻桂存的夏日,比太阳起得更早一点儿。

每天早晨四点半左右,喻桂存就起床了,草草洗漱后,骑上车,在晨曦的微光中穿过村庄,一路往后山骑去。山上有几亩栗子,正是需要管理的时候,踩着露水,拔草、疏花、摘心。

在地里干活的时间不长,七点左右,他就要回到家里,换下露水打湿的衣服,穿上工装,到村里的农家饭店打工,每个月可以赚三四千块钱,这些收入,对这个曾经的低收入家庭格外重要,足以保证他们一家人相对体面的生活。

局里村紧挨怀九河,在以前,栗子树是这里的主要产业。现在村里已经发展起乡村旅游、现代种植等多种产业。新京报记者王颖摄

局里村,一个和钱币相关的村庄

喻桂存是北京市怀柔区九渡河镇局里村人,从市区出发一直往北,进入山区,弯弯曲曲的怀九河从北方的大山里流出,一路往南,汇入怀柔水库。

局里村就在怀九河边,村书记介绍,局里村得名于明代,相传当时这里曾是明朝铸币局所在地,铜钱在这里铸成之后,再一路运到北京城,后来铸币局不在了,这里慢慢变成了村庄,但局里这个名字留了下来。

局里村的小广场上,一个新的铜钱雕塑,向人们讲述这个村庄古老而富裕的历史。铸币局的故事,离喻桂存太遥远了,但村庄边漫山遍野的栗子,在二十世纪末期,还为喻桂存和局里村的其他村民们,带来不菲的收入。

局里村的铜钱雕塑,象征局里村的历史。新京报记者王颖摄

他们没有想过,这个连名字都和财富相关的村庄,一度会成为北京典型的低收入村。喻桂存记得很清楚,到二十世纪最后几年,栗子慢慢卖不上价了,人们的收入也变少了。而村庄之外,工业的发展和城市的扩张,也让这个偏远的农业村庄,渐渐落后在发展的路途上。

2016年,北京市认定了234个低收入村,以家庭年人均收入11160元为标准,认定低收入农户7.3万户,15.6万人。局里村是其中的典型代表,村干部告诉记者,当时局里村认定了161户低收入农户,占全村360户的一半。

依山傍水的局里村,曾经是一个低收入村,如今已经摆脱低收入,踏上了振兴之路。新京报记者王颖摄

喻桂存家就是低收入农户,他有两个女儿,一个已经出嫁,另一个还在上学,喻桂存的老伴儿,则因为疾病,需要常年就医吃药,多数时候住在女儿家。

农业的收入远不能承担这个家庭的开销,喻桂存告诉记者,家里的两亩多栗子,少的时候一年就产300多斤栗子,收入约等于无,前些年,喻桂存常年在外打零工,但随着年纪的增长,活儿越来越不好找了。

摆脱低收入的开端

2016年,北京市认定低收入村之后,大量的帮扶政策开始落实,喻桂存得到了一个公益岗的位置,承担村里的环卫、保安等工作,每个月可以为他带来4000多元的收入。

但只有公益岗,并不能完全解决村里160多户的收入问题,村庄的发展,更需要可持续的产业,为这个传统的农业村庄,带来新的活力。

2018年,北京市四套班子在局里村召开低收入农户帮扶工作现场会,这成为局里村变迁的另一个节点,那一年,村里第一间属于集体的精品民宿“局里·砖舍”开始建设。局里村现任第一书记赵剑臣告诉记者,民宿由北京市建筑设计研究院援建,也是脱低开始后,村里的第一个集体经济项目,“局里村没有集体土地,以前村集体基本上没有任何收入,几乎无法承担村里公共设施的建设和公共服务的开展,也缺乏帮助村民的能力。”

局里村缺地,除了山上的栗子树之外,只有河湾里的一小部分水浇地,供村民们种菜。新京报记者王颖摄

民宿位于局里村的中心地带,是由一处闲置的集体场院改造的,红砖为墙,灰瓦为顶,“综合了北京传统建筑风格和现代简约设计的要素。”赵剑臣介绍。民宿建成后,由于村里缺乏经营人才,所以委托给专业公司进行经营,即便如此,村集体每年也能获得固定的租金收入,民宿还会雇佣村民,为村民提供就业机会。

第一家民宿的营业,吸引了村民的效仿。41岁的张爱娟,原本在家里经营着一个小院,和如今的精品民宿不同,原来的小院更接近传统农家乐的形态。在“砖舍”建成后,张爱娟也开始改造自家的院子,提升品质,设计标准化的服务。

开启新生活的回乡创业者

端午过后,北京新一轮的疫情逐渐缓解,开始有人走出闷热的城市和楼房,寻找山水间清凉的夏日。

张爱娟也开始准备迎接新的客人了,今年开春后,她的第三个小院装修结束,可以接待客人了,突如其来的疫情打断了她的计划,好在疫情终将过去,未来仍值得期待。

张爱娟喜欢山,也喜欢山村,小时候去村里的姥姥家,总要去爬村外最高的山。结婚后,张爱娟和丈夫在九渡河镇附近,租了一个院子经营民宿,那里距离附近的黄花城水长城景区更近,他们并非没有想过回自己的村庄开民宿,但局里并不在景区的必经之路上,单独一家民宿,也不足以吸引客人到来。

2016年后,随着局里村的发展,越来越多的资源被开发出来,张爱娟决定退了原来的房子,回村改造自家的老宅。2018年,“砖舍”的建成,让她也有了升级自家小院的想法。

第一次做精品民宿,缺乏经验的张爱娟,基本上没有控制成本的意识,“所有的东西,从砖头,到家具,甚至一个小摆件,都是我自己一件件去买的,最后的花费,远远超出了预算。”她说。

不过,高昂的改造代价,也带给了她相当的回报,提档改造后的民宿,吸引了更多游客,价格也变得更高了。2019年,第一个小院开始赚钱,张爱娟开始改造第二个院子,到2021年,第三个小院也开始建造。

回乡创业的张爱娟,在村里开了三个民宿小院,她还流转了土地,准备开一个自己的采摘园。新京报记者王颖摄

在整个局里村,越来越多的村民加入了经营民宿的行列,赵剑臣介绍,到2022年5月,全村投入运营的民宿,已经有30多个小院,由20多家经营,一个400平方米的院子,一年的净利润超过20万,还有更多的村民成为民宿中的服务者,在家门口找到新的工作。

村里热闹的清晨

喻桂存受雇于村口的一家民宿,民宿的主人是村里人,早在十多年前,就开始经营农家乐,兼营住宿和餐饮,也养殖虹鳟鱼。

2022年,喻桂存满六十岁,可以领农村养老金了,按照规定,不能继续参加公益岗。村干部为他介绍了村里的民宿,他在那里找到了一份新的工作。

早晨七点多,喻桂存干完了地里的活儿,回家换上工装,赶在八点之前上班。清晨的村庄,逐渐热闹起来,路过村委会门口时,55岁喻士军已经运完了一趟垃圾车,正在组织公益岗上的村民们,沿着一个个巷子打扫卫生。

几年来,局里村变得干净了很多,这和村里的公益岗有关,对喻士军这样的低收入家庭来说,这份不用出村的工作,工资虽然不算高,但足以给他现在的生活带来巨大的改变。

十多个参加公益岗的村民,分散到一个个小巷子里,每个巷子都响起了扫帚扫地的唰唰声,巷子里的人们也开始出门干活,有人拎着水桶、肥料,给地里的蔬菜施肥浇水,有人穿着工作服往上班的民宿走。

和多数空心村不同,局里村的居民很多,全村户籍人口683人,其中常住人口就有509人,或许和这里便利的交通有关系,村口的怀长路直通大广高速,1个多小时即可到北京市区,不少在市区工作的年轻人晚上会回到村里,在周边景区或怀柔城区工作的人,更习惯了早出晚归的生活。老年人则多留在村里种地、照顾孩子,或在民宿上班。

局里村的热闹,从早晨开始,一直持续到晚上,晚饭之后,村民们归家休息,住宿的游客们,还要玩儿很久。

被产业改变的家庭

每一天,喻士军都要运三次垃圾,早中晚各一次,把村里各处的垃圾桶,运到村外的垃圾站中,再把空桶拉回去。

喻士军一家五口人,目前只有他一个劳动力,老父亲82岁,虽然行动无碍,但早就不能干体力活儿了,妻子常年有病,两个女儿刚刚大学毕业不久,还只能养活自己。

喻士军的妻子身体不好,家里还有80多岁的父亲,全靠喻士军一个人支撑,村里为他安排的公益岗,为这个家庭减轻了负担。新京报记者王颖摄

更难的时候,是两个女儿读书时,山村里地少,喻士军家里只有三亩多地,两亩多是山上的栗子树,一亩多是村边上的水浇地,那些年,栗子树几乎不赚钱,一亩多水浇地种玉米,一年卖1000多元,喻士军养家糊口的来源,都在山上。

山上有药材、山核桃,只要肯下力气,多少能换点儿钱。从22岁结婚起,喻士军就一直在山里找生活,有一段时间山核桃价格不错,让喻士军的收入提高了不少,但很快,价格就降下来了,最便宜的时候,干的山核桃一斤只有9毛钱,那个时候,恰恰是喻士军的两个女儿上大学的时候。

那段时间,喻士军每天都会上山,上山时露水湿透了衣服,下山时,汗水再一次湿透衣服,遇到下雨,喻士军也分不清哪些是雨水哪些是汗水,最多的时候,一天要摘三千多斤山核桃,全都靠他一筐筐背下山。

脱低政策给喻士军带来了新的希望,他不仅参加了村里的公益岗,同时还参与管理村里的十多亩样板田。

样板田是村里发展的现代农业产业,村干部介绍。2020年,村里争取到了一项低收入产业扶持资金,又在村民家里找到了10多株本地白梨树,这种白梨曾享誉京城,但后来越来越少,几近灭绝。村集体找到仅剩的几棵老树,流转农户土地重新嫁接了120亩树苗。这些树苗大约三年结果,估计亩产可以达到40万斤,同时,村庄还引入了20亩北京地理标志产品“佛见喜梨”,丰富村里的果树种类。

作为低收入户,喻士军管理的果林,就是这些新种植的经济作物,所有引进和种植的费用,由村集体承担,他们则负责管理。

民宿老板张爱娟自己也流转了两亩多地,和村里一起种植果树,她想要丰富自己的民宿,增添采摘项目,吸引更多的游客。

村口的农家乐重新火了

六十岁的喻桂存不能再参加公益岗,也没有更多的精力管理果园,但在民宿的工作,也为他提供了不少收入。

喻桂存工作的民宿就在村口,面朝公路,背靠怀九河,从村里出来,过一座水泥桥,就是他工作的地方。

60岁的喻桂存(穿迷彩服者),在村里找到了工作,这给他收入微薄的家庭,带来了摆脱困境的机会。新京报记者王颖摄

这是一间开了十多年的农家乐,改造升级后变成了民宿,院子很大,大门是开放式的,院子两边有楼,楼上住宿,楼下用餐,另一边盖了一条长廊,夏天的时候,游客可以在这里用餐。院子中间,是一个分隔开的水池,里面养着怀柔知名的虹鳟鱼、鲟鱼。

民宿主人单琳淇告诉记者,院子是2003年建的,最初只是一个路边的餐馆,2010年,农家乐还很流行的时候,他们又增加了住宿,一度很火,经常预订不到房间。但随着精品民宿的兴起,传统的农家乐生意越来越差,到2018年,就几乎没什么住宿的客人了。

“那时候,村里的环境也没现在这么好,房间的硬件也跟不上,吸引不来客人。”单琳淇说,后来,村里发展越来越好,民宿也越来越多,他们重新改造升级了自家的客房,如今的大院,既有过去农家乐的特点,也有现代化的客房,“疫情不影响的时候,住客确实比之前多了。”她说。

旅游的旺季,喻桂存会在早晨八点前到这里,吃完早餐,开始准备一天的工作,喻桂存负责捞鱼、过称、处理好之后再送到厨房,满池子的鱼,游客点哪条,他就捞哪条,这份工作简单,劳动量也不大,只是很耗费时间,经常会干到晚上八九点以后。

振兴时代,每一天都不一样

2020年底,局里村摘帽,彻底告别低收入的时代,全村160户低收入家庭,人均年收入全部超过低收入标准。

对喻桂存和喻士军来说,他们生活的改变,远不止收入的提升。喻士军刚刚装修了他的房子,这栋房子是2002年时,喻士军借钱盖的,花了6万多,而还清这些钱,喻士军花了15年。房子盖好后,没有钱装修,他们在没有粉刷的洋灰墙下,住了近20年,一直到两个孩子毕业,喻士军也有了新的工作和收入之后,才第一次装修了自家的房子。

喻桂存的房子是重新改的,老房子早已经成了危房,在脱低中,喻桂存的房子符合农危房改造的政策,在政府补贴后,重新建了新房子。

新房子很宽敞,尽管多数时候只有喻桂存自己在家,但仍旧收拾得干干净净,客厅里的花盆中,每一盆花都长得格外茂盛。这个忙碌的六十岁老人,只有每天晚上下班回家后,才有工夫收拾家里的卫生,照顾花盆里的花,但他并不厌烦,不管见到谁,总是笑呵呵地打招呼。

喻士军也很忙,晚上拉走最后一车垃圾后,他还要在村里巡视一圈,公益岗上的村民们,对村里的环境实行包片负责,喻士军在自己的包片之外,还要巡视全村,“现在村里环境好了,游客也多了,环境更要搞好,不能让游客来一次就再也不想来了。”他说。

2022年,乡村振兴正在快速推进,而北京北方的这个小山村,在摆脱低收入之后,正走在振兴的路上。局里村第一书记赵剑臣告诉记者,村里的现代农业、民宿旅游都在快速发展,村里还在规划一座乡村酒店,丰富旅游业态,在公共设施建设、公共服务提升方面,也有多项计划正在实施。未来的局里村,或许每一天都不一样。

他们的故乡,正变得美好

在更多曾经的低收入村里,新兴的乡村产业也在快速发展,北京市农业农村局数据显示,在第一产业方面,北京市的粮食、蔬菜播种面积、生猪存栏量等,在2020年已经扭转下降的趋势,止跌回升。与现代农业相关的种业,是北京农业的名片之一。而作为都市农业的一部分,农旅休闲、农业观光体验等产业,则在不断地改变着北京乡村的面貌。

比如休闲农业,在局里村之前,北京的怀柔、延庆、门头沟等地,民宿产业已然成形,并形成了“门头沟小院+”等特色品牌。“北京市十四五规划”中,关于产业兴旺的指标,也在不断实现。2021年,北京市休闲农业与乡村旅游经营收入达到32.5亿元,休闲农业带动农产品销售收入10.1亿元,带动农民就业3.38万人,农村居民人均可支配收入3.33万元,是2012年的2.16倍。

局里村不是唯一一个振兴中的村庄,局里村的今天,也远不是完美的乡村模样,这个刚刚踏上振兴之路的小山村,还有许多事情要做,还有很长的路要走。

晚上坐在饭桌前的时候,喻士军有时候会想,就在不久前,他还在为孩子的学费,每天在露水和汗水中,艰难地走过湿滑的山路。但现在,一切都变了,不用一天爬很多趟山路,不用冒着炎热和寒冷,漫山遍野地寻找几毛钱一斤的山货。他没有走出村庄,是这个村庄变了,他仍在从小长大的故乡生活,但生活却在慢慢变得美好。

新京报记者周怀宗

推荐阅读

新华全媒+|“特殊”农机服务队三夏时节奔波忙

新华社2022-06-12 22:21:00

北京市发布冰雹黄色预警 这几个地区请注意

新京报2022-06-12 21:41:02

阵风可达7、8级 北京市发布大风黄色预警

新京报2022-06-12 21:11:03

新西兰防长:太平洋岛国有权自行决定对华关系

观察者网2022-06-12 15:36:39

唐山打人嫌犯开迈巴赫逃往江苏 8人归案1人仍在逃

网易2022-06-11 14:14:57

德国援助乌克兰重型武器将于近期运抵

央视新闻客户端2022-06-12 09:14:47

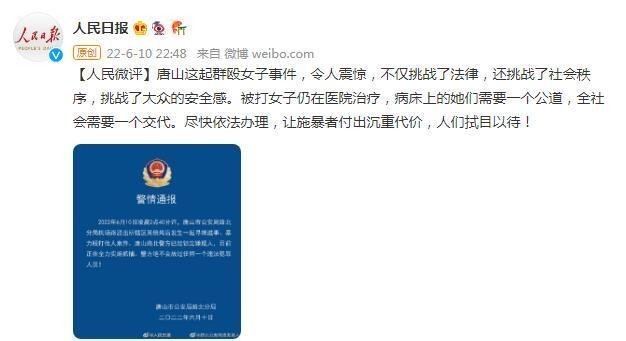

人民日报:打人事件挑战大众安全感 让施暴者付出沉重代价

人民网2022-06-11 08:46:00

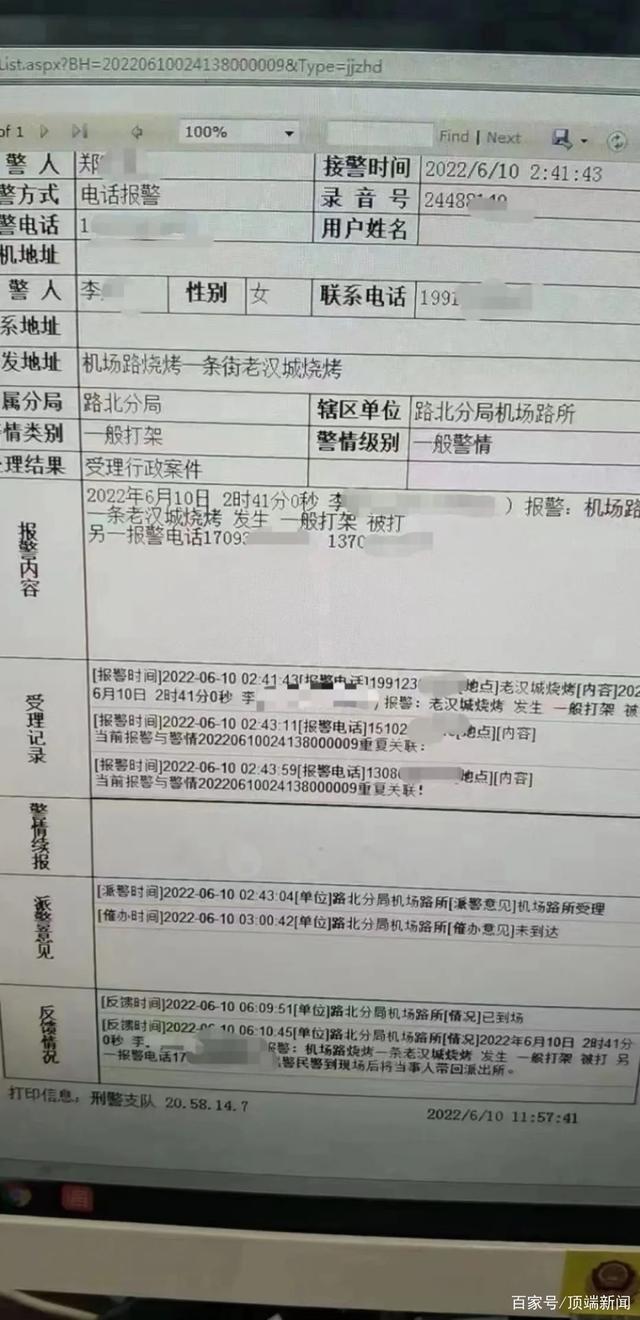

报警者:店老板曾和打人者坐一桌 老板一直在劝架

顶端新闻2022-06-11 20:21:33

赔偿逾5.5亿欧元 澳大利亚为撕毁潜艇合同埋单

2022-06-12 08:57:37

这所监狱释囚当天,美军B-52战机朝民众投下炸弹

央视军事2022-06-12 15:46:17

罗永浩称仍要收购苹果 收不了也没办法 人要有理想

潇湘晨报2022-06-11 11:10:11

魏凤和:国庆70周年阅兵展示核武器都已列装

观察者网2022-06-12 15:37:35

北京警方通报女子扎伤同事致死 因琐事产生矛盾

北京晚报2022-06-11 13:43:08

俄国防部:一天消灭乌军470多人

海外网2022-06-12 09:50:56

2022年军校招生计划,来了!

央视军事2022-06-12 09:02:22

外国雇佣兵基地成为俄军打击目标

环球资讯+2022-06-12 15:24:35

两省份7人同日辞去副省长职务 半年内均有职务调整

海峡网2022-06-11 11:17:14

中国国防部长就乌克兰危机表明立场

央视军事2022-06-12 15:29:18

唐山警方3小时后才到现场?多方回应

和讯网2022-06-12 13:57:42

因蔬菜包发放被停职的干部官复原职 停职检查43天

济南日报2022-06-11 09:00:53

外媒文章:转入阵地战预示俄乌冲突将旷日持久

参考消息2022-06-12 15:56:25

魏凤和对美方提出四点要求

央视军事2022-06-12 15:19:13

媒体:唐山烧烤店打人案已抓获8人 受伤女子伤情稳定

经济观察网2022-06-11 11:36:29

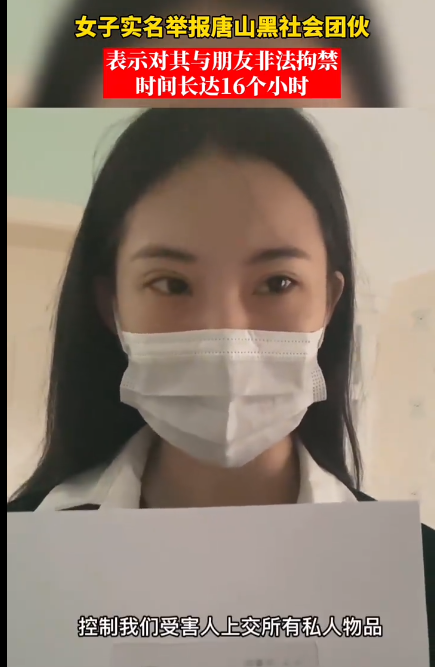

女子实名举报唐山黑社会团伙,曾被非法拘禁16小时

天眼新闻2022-06-12 07:40:48

全美举行超450场反枪支暴力示威

海外网2022-06-12 09:46:11

唐山3嫌犯落网细节:从山东进江苏 随即被警方抓获

重庆晨报2022-06-11 15:08:21

律师解读唐山打人案由廊坊警方侦办:确保公正性

凤凰网2022-06-12 07:47:01

俄航天局:美方已用卢布支付宇航员乘俄飞船费用

海外网2022-06-12 08:57:21

唐山打人案9名嫌犯全部落网 受伤女子伤情稳定

光明网2022-06-11 15:08:05

把军人家庭的光荣感转化为实实在在的获得感

2022-06-12 13:29:19

民生证券“失联”的董事长官宣落马 涉严重违纪违法

新京报2022-06-11 09:57:45

曹某华否认被指为唐山打人者 本人发布澄清视频

凤凰网2022-06-11 14:48:34

中国国防部长魏凤和对美方提出四点要求

观察者网2022-06-12 15:35:28

3名在乌作战外国雇佣兵被判死刑 英国政府提出抗议

北京日报2022-06-11 11:25:18

俄军打击乌克兰的外国雇佣兵基地

央视新闻客户端2022-06-12 09:24:26