汪曾祺百年诞辰 《聊斋新义》单行本正式出版发行(3)

赵树理的创作源于民间天然的文化形态,而中国民间文化自身的乐观和发自内心的喜感,让赵树理笔下的人物没有忧郁和愁苦,现在很难说当初和赵树理的交往有没有影响到汪曾祺的小说观念的转变,但两人在对待生活采取的非悲剧的痛感的美学观照方式,是相通的。

有研究者认为,汪曾祺和赵树理都是地道的“中国味”,中国味的一大特点就是雅俗共赏。

赵树理是从俗入手,俗到极致的时候,反而呈现出一种天然的雅趣。这个极致,当然是作家内心的那杆秤,审美的那杆秤。没有审美的那杆秤,就真的像赵树理说的“地摊文学”了。

孙谦谈到赵树理的语言时说,他“没用过一句山西的土言土语,但却保持了极浓厚的地方色彩;他没有用过脏的、下流话和骂人话,但却把那些剥削者,压迫者和旧道德的维护者描绘得维妙维肖,刻画得入骨三分。

汪曾祺百年诞辰

而汪曾祺的小说曾经非常崇拜伍尔夫等西方现代派的洋气,时常透露出对西方现代派的熟稔和理解,落到笔下的时候却都是寻常的大白话,比如对《受戒》的开头,“明海出家四年了”,和赵树理的口语如出一撤,他们写得最得心应手的,都是中国小说最擅长的白描手法,洗尽铅华见真容。

赵和汪都是白描的高手,两者几乎把白描推到当代文学的高峰。

赵树理在《小二黑结婚》对三仙姑的白描已经成为经典:“三仙姑虽然已经四十五岁,却偏爱当个老来俏,小鞋上仍要绣花,裤腿上仍要镶边,顶门上的头发脱光了,用黑手帕盖起来,只可惜官粉涂不平脸上的皱纹,看起来好像驴粪蛋上下了霜。”赵树理是借美写出了“丑”;

关键词:

关闭

相关新闻

2020-03-05 18:00:52

汪曾祺百年诞辰

2020-03-05 14:28:19

汪曾祺百年诞辰

2020-03-05 14:29:52

汪曾祺百年诞辰

2020-01-22 13:08:02

哈萨克斯坦

2019-12-12 17:33:00

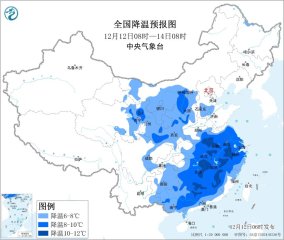

中国