管理更规范 保障更有力(一线调研)(2)

“最突出的缺点是补助标准不精细,有时候基层干部还要倒贴车费。”芜湖市机关事务管理局局长赵贤好说,“长此以往,影响大家的工作积极性与效率。”

一次文雅平入村核查3户申请防止返贫监测的村民。由于居住地分散,她要从镇政府开车先后前往东三村、华林村、李村村。“一趟往返,少说也有五六十公里。”文雅平说。按照“分类包干法”,东三村、华林村只算途经地,并不纳入路程计算范围,补贴只能按照镇政府到终点李村村的距离来算。本应80元左右的出行补贴,她拿到手只有60元。

“‘分类包干法’只计算到建制村村委会的距离,实际上入村工作,很少有只到村委会就能解决问题的。”许镇镇镇长朱兵解释,“以防汛工作为例,干部入村后,需要开车到各个河渠、水库、大堤上查看情况,虽然都在一个村里,但实际开车距离远超范围。”

补贴方式粗放,实际操作、报销也不够便捷。“每次出行前,都要填写纸质公务用车审批单,并由相关领导签字。”文雅平说,“等从村里回来,填写报销单时,相同的流程又要再走一遍,十分繁琐。”

补助发放前,乡镇党政办还要将所有审批单汇总,逐张核对出行信息、报销金额等,再按人建立报表,找镇长审核签字。“办公室人手本来就紧张,每月还要有一人专门负责此事,太费时费力。”南陵县许镇镇党政办主任郑贤胜介绍,此外,由于很难核实任务单的真实性,还存在一定的虚报补助隐患。

创新保障机制,智能测量出行公里数,自动计算补助费用

去年上半年,芜湖市机关事务管理局开始进行专题调研,多次征询相关部门和乡镇干部等多方意见,并在中科美络科技股份有限公司的技术支持下,将“分类包干法”升级为“信息化平台+精准货币化补贴”模式,保障基层公务出行。

推荐阅读

暴雨洪灾下中国救援力量守护民众安全

新华网2023-08-07 21:51:01

铲除非法社会组织滋生土壤 净化社会组织生态空间

人民网2023-08-07 20:41:22

微电影|时光列车

新华社2023-08-07 17:21:49

乌克兰无人机频袭莫斯科,以小博大还是以卵击石

海报新闻2023-08-07 16:17:46

竞选活动筹组“空姐应援团”穿短裙热舞,柯文哲被要求公开道歉

环球网2023-08-07 14:25:59

韩网现炸弹袭击机场帖文 韩警方展开搜查并加强戒备

环球网2023-08-07 15:20:47

一语道破真相,反映民间担忧,台积电董事长戳破“硅盾护台”说法

环球网2023-08-07 15:51:24

70枚导弹和无人机,炸了乌克兰一整夜,天亮后俄军收到坏消息 被炸断了后勤补给线

空山2023-08-07 16:34:00

应届生薪酬最高赛道曝光,深度学习岗位平均年薪达到41.89万元

华尔街见闻2023-08-08 02:47:48

美一医生枪杀孩子后自杀,警方确认现场与谋杀后自杀相符

极目新闻2023-08-08 00:53:02

谢霆锋向灾区捐赠物资表示:微薄之力,愿大家平安

bl65232023-08-08 01:30:55

俄乌冲突改变全球军火市场格局

参考消息2023-08-07 14:14:19

多家头部券商否认传闻:没有收到内测T+0相关信息

澎湃新闻2023-08-08 03:22:43

杨幂再退出1家公司,目前仅在西安嘉行持有股份

羊城晚报2023-08-08 02:52:09

兵马俑景区多名游客互殴 景区:民警已到现场处置

极目新闻2023-08-08 01:04:39

尼日尔政变军人向“瓦格纳”求助?俄外交官:须让尼日尔人自己解决问题

环球网2023-08-07 14:17:53

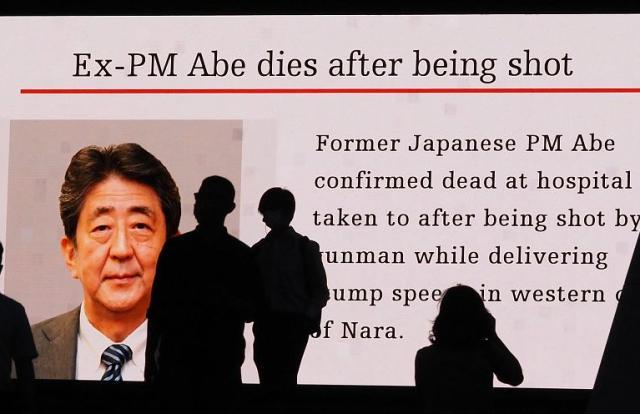

安倍国葬出席名单公布 74%名字被涂黑

海外网2023-08-07 14:10:02

专家预测今秋疫情将袭来,可能出现在11月左右

新闻坊2023-08-08 01:43:03

一艘俄罗斯油轮在刻赤海峡遭到无人艇袭击 俄称乌克兰将遭到报复

齐鲁壹点2023-08-07 15:17:09

华裔家庭在纽约地铁被打,同车厢拍摄者也遭到黑人女子辱骂殴打

荷兰豆爱健康2023-08-08 02:07:19

中国水炮vs美国嘴炮,菲海警遭打击后,美搬出条约威胁对华摊牌?

军武观察2023-08-07 14:41:12

曝瑞信将裁香港投行员工,只有大约20名员工免受裁员影响

澎湃新闻2023-08-08 02:55:14

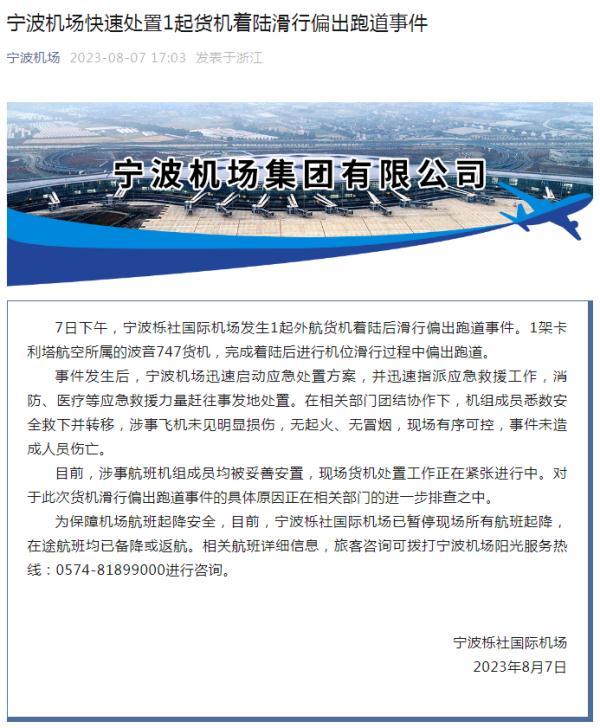

宁波栎社机场飞机冲出跑道,暂停航班起降

中国青年报2023-08-08 01:19:31

乌高官谈与波兰的关系 是密友,仅限战时

参考消息2023-08-07 14:08:18

网友实拍黑云压城景象,预示暴雨将至

天网行动1号2023-08-08 00:59:35

一起去看张惠妹演唱会,刘雯井柏然无效躲镜头

初见始于心2023-08-08 03:19:43

乌高官谈及核武 “我现在不能告诉你们”

参考消息2023-08-07 14:11:32

为治女儿倔脾气妈妈将3岁女儿扔地铁口

荔枝网2023-08-08 01:45:18

大爷开三轮追尾劳斯莱斯,业内人士表示修复费用或在数万

极目新闻2023-08-08 01:07:38

媒体人王健爆料,林书豪可能加盟蒙古联赛

开成运动会2023-08-08 03:24:45

志愿者携锅带菜支援救灾,中午热面条、晚饭大锅菜

央视网2023-08-08 03:18:31

如何打到赖清德痛点?邱毅赞同柯文哲查“新潮流”弊案战略 点出“七寸之地”

中国台湾网2023-08-07 16:07:31

泽连斯基视察乌克兰空军武器装备

央视新闻客户端2023-08-07 16:13:17

乌高官称波兰是战时密友 但战后对其“不会手软”

环球网2023-08-07 15:18:43

韩媒:韩国蔚山一小学再现“杀人预告”,学校7日停课一天

环球网2023-08-07 16:14:46