用钱能“买”到的快乐(2)

万物皆可“情绪+”

武汉东湖樱花园搞了个“穿越剧本杀”,游客穿上汉服在花海里破案,门票直接翻倍,日均接待量破3万。负责人说:“游客买的不仅是门票,更是‘穿越回盛唐’的仪式感。”

哈尔滨冰雪大世界用AI灯光复刻《流浪地球》太空舱,游客排队3小时只为体验“失重感”;西安大唐不夜城的“不倒翁小姐姐”靠“一眼万年”的笑容,单日带火周边消费超千万。

“一冰雪一世界”现场 图源:新华网

就连银发族都在发力——某电商平台“树洞倾听”服务中,21%用户是65岁以上老人,他们更爱深夜下单“陪聊”。京东健康数据显示,养老机器人销量年增300%,独居老人李阿姨说:“这机器人会讲冷笑话,还能预报天气,真的很智能。”

从“解压玩具”到“花经济”、治愈旅程、暖心剧,甚至机器人开跑马拉松。当文创、文旅、新消费、新科技被注入情绪消费的热辣滚烫,那就不是在卖东西,而是在兜售人间值得。

情绪消费的内在逻辑

伦敦大学研究发现,购买心仪物品时,大脑会分泌多巴胺,效果堪比吃巧克力。埃森哲报告显示,78%的中国消费者愿为“提升幸福感”的产品支付溢价。携程数据证实,“沉浸式疗愈游”搜索量暴增580%,客单价高出传统景区68%。“情绪消费”与其说是单纯买东西,对更多人来说是一种增值和“治愈”,对很多年轻人来说,他们更愿意掏钱买一份“我可以好起来”的希望。他们说的情绪消费,更像当代人的“精神自救”“快乐养生”和“激情加油站”。

消费者愿意为情绪价值买单 图源:北京日报

当Pantone色彩学院推出“治愈系环保色”,使用该颜色的品牌销售额平均提升15%。喜茶通过与不同品牌的联名,利用色彩与消费者情绪的链接,成功吸引了消费者的关注和购买。对于消费者来说,情绪消费设计绝不是仅仅贩卖焦虑,而是“用商业策划包裹的人性温暖。”

情绪消费的爆发,还创造出像“园艺塑形师”“文创设计师”这样的新兴职业。真正好的情绪消费设计,一般来说都要包含三个元素——

一是有痛点:如为职场人的焦虑提供“氧分”的工位绿植,销量年年暴涨;二是有共鸣:如《哪吒2》爆火,正是击中了命运只掌握在自己手中的情绪共鸣;三是稀缺性:如国家博物馆凤冠冰箱贴的火爆,就是因为技术叠加非遗的创新高度和稀缺的价值。

情绪消费也有AB面

掏出钱包交换情绪安全感成为潮流。麦肯锡研究显示,到2035年,中国“情绪陪伴”产业规模将占GDP的3%,超过教育、医疗。一些新的方式和形态也被创造出来。

比如,虚拟偶像带货。A-SOUL成员嘉然开直播,10分钟带货超百万。粉丝说:“她懂我的孤独,买她的周边就像买一份陪伴。”数字藏品疗愈,蚂蚁链推出“情绪数字藏品”,用户上传心情日记生成专属NFT。万科养老社区试点“智能花匠”,老人每天给机器人下达浇水指令,互动量超年轻人。有机构预测2030年,中国老年陪伴机器人市场规模将达千亿。

虚拟偶像女团A-SOUL 图源:国际在线

推荐阅读

用钱能“买”到的快乐

北京网友说2025-03-26 09:52:44

大型山火持续扩散 韩国庆尚北道已有9人死亡

央视新闻客户端2025-03-26 08:14:23

河北廊坊永清县发生4.2级地震 目前暂无人员伤亡

央视新闻客户端2025-03-26 08:08:03

曾遭吉利、蔚来等多家车企反对,理想“榜单”又回来了 单周销量再引热议

手机凤凰网2025-03-26 09:50:11

万岁山景区媒婆落水新郎忙跳水捞人 网友:“水上娶亲”是假的,但是英雄救人是真的

后浪视频2025-03-26 09:49:10

17岁少女生产时坚称未遭胁迫 代孕产子事件引发调查

黑龙江日报2025-03-26 09:44:55

天才少女归来!仅仅一年多点,她就从400名开外攀升到TOP20

霍森布鲁兹 2025-03-26 09:49:54

俄军总参谋长视察波克罗夫斯克方向,释放什么信息? 强化军事施压信号

梦回吹角连营啊2025-03-26 09:24:29

美就乌矿产提出新协议草案 细节尚待明确

百家号2025-03-26 09:17:48

美团逆袭!从单单赔到年赚数百亿玄机何在?

搜狐2025-03-26 09:51:30

印尼盾跌至近27年以来最低水平 市场担忧加剧

台海网2025-03-26 09:43:35

韩国东南部大型山火已致19人死亡 伤亡人数持续上升

央广网2025-03-26 08:49:28

特斯拉5个交易日市值暴涨1.5万亿 股价连续上涨引发关注

新浪财经2025-03-26 09:11:58

特朗普表示将考虑俄提出的制裁减免请求 乌问题进展顺利

百家号2025-03-26 08:37:41

美将介入俄乌领土争端吗 会谈达成多项共识

搜狐军事2025-03-26 09:47:30

减重后近8成人群反弹:30%会返回至原点,甚至体重更高

新浪2025-03-26 09:48:26

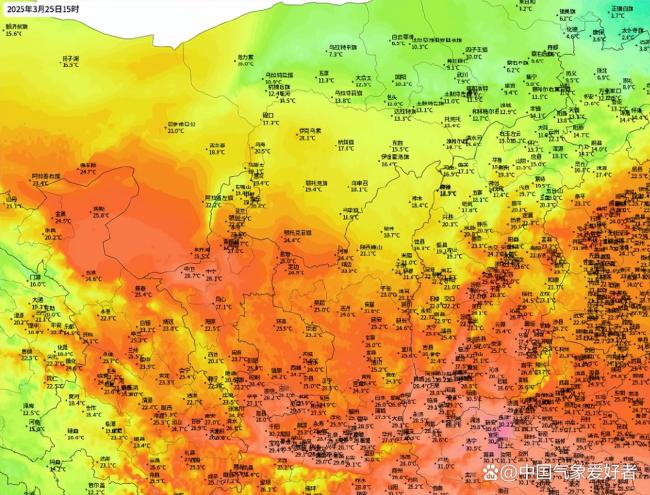

蓝紫色寒潮气团突袭西北!13级狂风带沙降温

中国气象爱好者2025-03-26 09:44:35

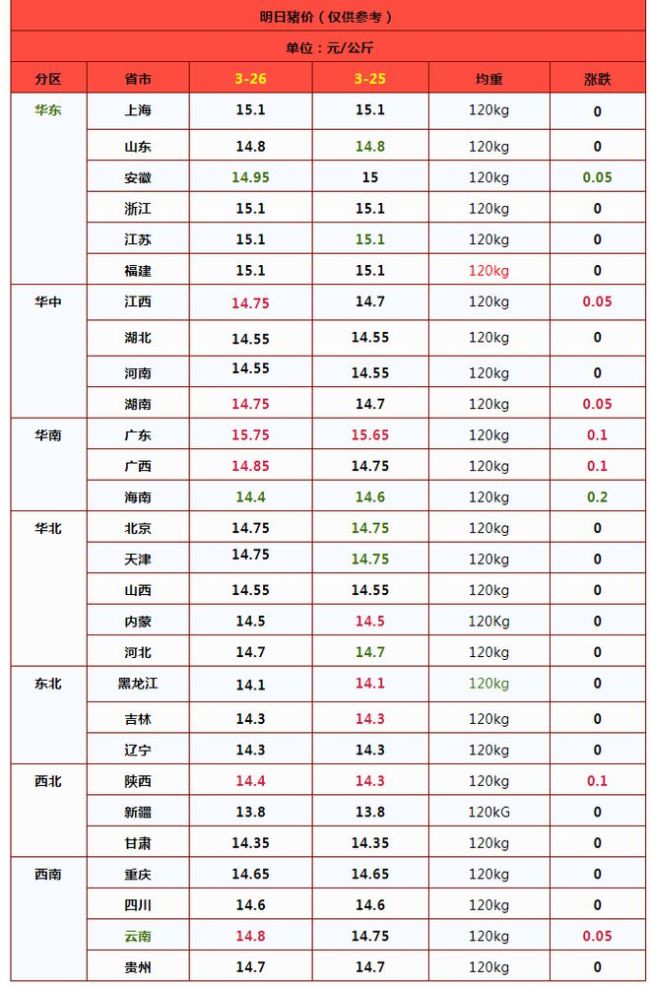

3月26日猪价“涨价连连”!市场震荡持续

网易2025-03-26 09:50:35

大V:美乌第二次会谈特朗普或要转向 乌克兰命运悬而未决

维观纵横2025-03-26 09:22:49

美高官承认泄密 怀疑记者故意潜伏 军事情报意外泄露引发争议

网易2025-03-26 09:07:16

特朗普再提将格陵兰岛纳入美国版图 引发丹麦不满

环球时报2025-03-26 09:43:06

丹麦政府将坚决抵制美国压力 捍卫格陵兰岛主权

观察者网2025-03-26 09:43:48

国足球迷这次没有输:全场球迷齐唱国歌气势非凡

新浪2025-03-26 09:48:54

留给国足的时间真不多了 争四前景堪忧

澎湃新闻2025-03-26 09:52:18

日本朝野政党高层担忧美国加征关税 汽车行业或受重击

环球时报2025-03-26 08:26:24

侵权易烊千玺商家成被执行人 执行标的5.25万

新浪2025-03-26 09:43:24

网红滕顺强夫妇退网 滕顺强夫妇网络谣言引发风波

阎闲小观人2025-03-26 09:52:05

律师解读女生高铁劝阻男子被打事件 不文明行为引发热议

光明网2025-03-26 09:44:17

泽连斯基称与俄谈判有2个最艰难问题 领土与停火成焦点

每日经济新闻2025-03-26 08:49:02

媒体人:杜特尔特低估马科斯的能力 误判导致政治危机

书生古意2025-03-26 09:12:14

台青年:若开战恐造成数十万民众伤亡 台湾应避战而非备战

海峡导报2025-03-26 09:20:33

经济学家张晓朴因病医治无效逝世 享年51岁

澎湃新闻2025-03-26 09:46:48

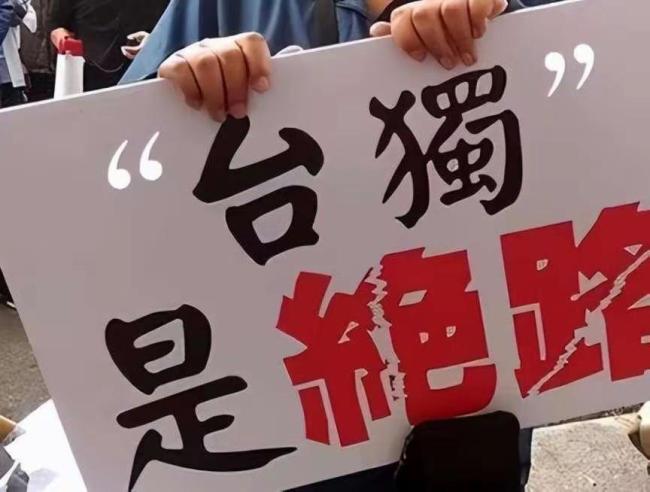

名嘴:台湾问题若军事解决 台湾最惨 台独死路一条

廿四史说2025-03-26 09:47:01

美方恶意网络活动遭曝光 外交部:立即停止供应链攻击

百家号2025-03-26 09:45:24

金秀贤即将公开的新料预告 漫画揭露PUA真相

芊手若2025-03-26 09:51:49