北京冬奥会还有这些可爱的人

原标题:北京冬奥会,除了“冰墩墩”还有这些可爱的人

北京冬奥会如火如荼

冰雪健儿挥洒汗水

斩金夺银

精彩纷呈的奥运盛会背后

有一群人默默保障服务

北京冬奥会期间

预计全市城市运行各领域

保障人员达18万人

运动员受伤如何救治

滑雪场天气如何预报

经社君和您一起走近

医疗、气象保障工作者

▲颁发纪念品仪式上的冰墩墩。

滑雪医生:3年培训提升滑雪、急救技能

2月7日,高山滑雪男子滑降比赛举办。滑雪医生、中日友好医院神经外科医生李锐站在赛道旁的医疗站,手持望远镜,紧盯着运动员的滑行和动作。耳边,手台传来播报:“运动员通过第一观察点”“通过第二观察点”……直到运动员的身影消失在自己的视野中,李锐才稍稍放下心来。

▲滑雪医生、中日友好医院神经外科医生李锐。

在这场比赛中,运动员瞬间时速高达139.71公里。速度与技巧的比拼背后,也潜藏着危险。

据历届冬奥会统计,运动员在训练和比赛中受伤的比例为15%—30%,其中重伤超过1%。滑雪医生在比赛现场为运动员提供医疗保障至关重要。李锐是北京冬奥会高山滑雪赛场的滑雪医生,冬奥会开始后,他一直坚守在赛场医疗站。

“我在国家高山滑雪中心,为滑降、回转等项目的运动员提供医疗保障。”李锐说,国际滑雪联合会要求,一旦运动员受伤,滑雪医生必须在4分钟内赶到出事地点,对运动员进行施救。考虑到其他运动员还需要比赛,实际上滑雪医生要在1分多钟就要赶到现场。

李锐说,到现场后,滑雪医生需要第一时间判断病人的意识、呼吸、脉搏,必要时进行气管插管、心脏复苏等急救措施,还要判断是采用直升机还是其他方式转运。

为了提升滑雪技能和急救技能,李锐进行了长达3年的培训。在最大坡度达到70%的专业赛道上熟练滑行,并停下采取急救措施,对本身具有丰富滑雪经验的李锐来说,也是不小的挑战。“冰状雪赛道,雪硬且冰,与大众熟悉的雪道很不一样。寒冷天气下,医生还要迅速处理伤员,不然手冻僵就没法操作了。”李锐说。

李锐介绍,训练比想象中要辛苦很多。参与培训滑雪医生,有不少人摔伤、冻伤,但大家都没有放弃,康复后继续参与训练。“因为疫情防控,这届冬奥会,除了正常急救设备,还要穿上个人防护装备,加大了救治的难度。但经过这么长时间训练,我们都能完全胜任滑雪医生的工作。”

气象服务团队:精细服务保障气象需求

每天,在各大比赛场馆,现场预报员7时、11时、17时发布赛会天气预报,向体育领域竞赛办公室、场馆运行中心等提供中英文天气预报材料;每日向场地运行团队提供造雪气象条件预报,根据情况提供实况资料;每日参加天气会商,向竞赛团队提供天气预报;根据赛事安排,参加领队会,英文介绍比赛期间天气情况并张贴天气预报;在比赛期间,为技术代表和竞赛团队提供短临预报。

▲2月7日,冬奥延庆气象服务分中心工作人员在准备气象服务材料。

针对每一次赛事不同的气象服务需求,现场预报员需关注不一样的气象要素,提供“一场一策”“一项一策”气象预报服务。比如对跳台滑雪项目来说,比较关注风速,赛时风速不能大于每秒4米的大风风险阈值。

张家口气象台副台长、冬季两项场馆气象服务团队负责人郭宏介绍,气温对冬季两项比赛的影响较大,当气温低于-20℃时,运动员在户外超过半个小时裸露皮肤就有冻伤风险,气温低于-20℃时比赛就要停止。

北京冬奥会是近20年内唯一在大陆性季风气候条件下举办的冬奥会,赛区属于复杂山地地形,对复杂山地气象的精细预报技术,几年前我国的预报经验几乎是零。

▲张家口赛区,气象装备保障团队正在维护核心区赛场自动气象站。

2017年6月中国气象局成立冬奥气象中心,选派业务骨干入驻北京冬奥组委气象办公室。北京冬奥会3个赛区共选派52名专职气象预报员,负责赛区气象服务中心、各个场馆现场预报服务。

历经数年攻关,气象部门以冬奥赛场为核心,用441套现代立体探测设施“编织”出一张复杂山地+超大城市一体、三维、秒级、多要素的冬奥气象综合精密监测网;建成京津冀区域500米分辨率、冬奥山地赛场核心区域100米分辨率、逐10分钟快速更新的中国气象局北京快速更新循环数值预报系统,实现了山地气象精密监测、精准预报的质的飞跃。

在硬核科技技术支撑下,再加上5年赛区实地冬训经验,预报员可以为赛事提供精细化的气象服务。

感谢这些可爱的人!

北京冬奥会,加油!

推荐阅读

运动员的每一次突破都值得喝彩

央视新闻客户端2022-02-10 04:02:08

企业:开足马力生产“冰墩墩”“雪容融”

视觉中国2022-02-09 17:37:01

北京:一“墩”难求

央视网2022-02-09 04:14:43

国宝级女歌手拉塔·曼吉茜卡去世,印度降半旗

环球时报2022-02-09 08:42:41

49岁老将八次征战冬奥 历届冬奥会曾收获过5金2银2铜

光明网2022-02-09 15:40:51

任子威谈犯规:赛前想法太多有包袱 是我自身问题

新华社2022-02-10 01:27:20

俄罗斯全球卫星导航系统的发展历程与合作现状

2022-02-09 17:37:07

盘一盘全球那些扎眼的“危机”

观察者网2022-02-09 08:33:08

沈阳新增1例本土无症状感染者 葫芦岛绥中县来沈人员

北京日报2022-02-09 16:42:36

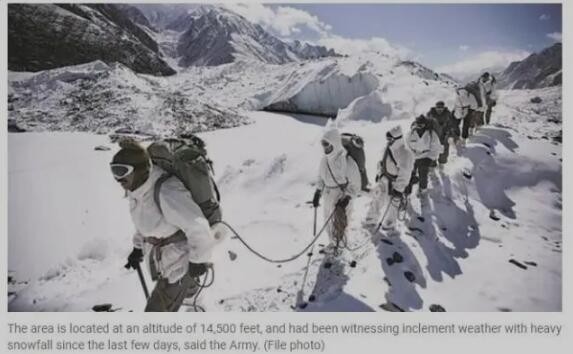

印媒:在藏南地区巡逻的7名印士兵遭遇雪崩已死亡

枢密院十号2022-02-09 08:35:46

驻韩美军“秀肌肉” 韩媒:对朝鲜发导弹的隐晦警告

环球网2022-02-09 11:20:32

新春特别版冰墩墩形象曝光 身着红色中国传统节日盛装

舜网2022-02-09 15:42:34

任子威回应犯规:出现了低级失误 不太喜欢不停上热搜

北京日报客户端2022-02-09 21:56:23

中巴坦克几乎没给印度留下犯错余地 印应放弃阿琼

环球时报2022-02-09 11:18:38

台媒:"天弓"防空导弹部分"美国零件"竟从大陆网购

2022-02-09 15:21:13

谷爱凌36天拿了6个冠军 青蛙公主拿奖拿到手软

光明网2022-02-09 16:04:41

韩方质疑短道速滑判罚,中使馆阐明严正立场

中国驻韩国大使馆2022-02-10 01:50:41

白岩松呼吁家长向谷爱凌妈妈学习 让娃睡够10小时

中国网2022-02-09 16:30:02

短道速滑女子1000米中国三人晋级下一轮

北京日报客户端2022-02-09 20:51:58

王濛怒批孙龙后呼吁:我说他可以我是老师,大家别网暴他

上游新闻2022-02-10 01:36:25

价值一个亿的新一轮美对台军售 能保"台独"平安吗

环球网2022-02-09 10:16:26

“核食”变“福食”,民进党卖台无底线

环球时报2022-02-09 08:39:26

拜登任内第二次批准对台军售 台媒:又当"冤大头"

环球网2022-02-09 10:09:37

台当局解禁“核食”引岛内哗然 民众怒批祸害子孙

环球网2022-02-09 15:22:44

国防部要求美方立即撤销对台军售 停止美台军事联系

新民晚报2022-02-09 15:40:22

2月初从百色出来的人去哪了?贵阳遵义广西河池3地

健康时报2022-02-09 17:03:35

6艘俄舰奔赴黑海 俄国防部:系计划内的资源调动

澎湃新闻2022-02-09 15:43:42

白岩松呼吁家长向谷爱凌妈妈学习 谷爱凌自曝成功秘诀

和讯网2022-02-09 15:34:52

许家印:恒大不能靠贱卖资产还债务 否则债务很难还清

金融界2022-02-09 17:50:50

国防部要求美方立即撤销对台军售

新京报网2022-02-09 13:44:53

韩国首金:黄大宪短道1500米夺冠 韩媒提前庆祝

凤凰网2022-02-09 21:59:11

美国想拉中国下水?"若俄入侵乌,中国也将付出代价"

2022-02-09 15:51:26

任子威被判犯规无缘决赛 他后面还有冲金点!

北京日报客户端2022-02-09 21:02:13

美日演练“在第一岛链作战” 专家:专门针对中国

环球时报2022-02-09 10:12:16

国防部新闻发言人吴谦就美对台军售答记者问

国防部2022-02-09 15:24:06