全国高校各专业开设《大学语文》课?教育部答复(2)

宁凌建议,要规范《大学语文》教材和大纲,组织全国优秀教材编写力量,统一编写《大学语文》教材,同时还要注重《大学语文》教学质量的提升,成立专门的课程教研室,创新教学方法,优化教学模式。

教育部回应称:

支持高校编写大学语文相关教材,认定《高职应用语文教程》等相关教材为首批“十四五”职业教育国家规划教材,下一步将继续支持高校加强大学语文相关课程和教材建设,提升教师教学能力,提高人才自主培养质量。

2022年,教育部、国家语委印发的《关于加强高等学校服务国家通用语言文字高质量推广普及的若干意见》中提到:

学生应具有“一种能力两种意识”(即语言文字应用能力和自觉规范使用国家通用语言文字的意识、自觉传承弘扬中华优秀语言文化的意识),高校要将其纳入学校人才培养方案,明确语言文字应用能力及标准并纳入毕业要求。

支持高校开设大学语文、应用文写作、口语表达、经典诵读等语言文化相关课程。

对此,中青评论发文称,与“开不开课、开什么课”同等重要的,是“谁来教、怎么教”的问题。

就拿《大学汉语》来说,任课老师是对着教材照本宣科,还是用自己的热情激发学生对文字的敏感和兴趣,效果大相径庭。大学时期,比简单教授语言文字知识更重要的,是找到适合的引路人,点燃一种对文字的热爱。有了这种热爱,学生们自然会形成自驱力,去自主地展开阅读和思考。

推荐阅读

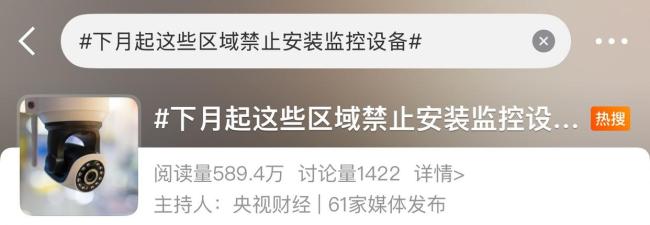

这些位置发现摄像头,请直接报警!

国家应急广播2025-04-01 10:59:11

840件日本旧和服企图“偷渡”南京,被截获

海关发布2025-04-01 08:02:55

守卫餐桌安全、防止校园欺凌…多地学校有了新帮手

观察者网2025-04-01 07:51:57

缅甸领导人敏昂莱慰问中国救援医疗队:感谢第一时间来缅提供帮助 查看搜救情况

中国网2025-04-01 11:17:53

日本新燃岳火山地震不断,禁止民众进山

齐鲁晚报-齐鲁壹点2025-04-01 13:33:57

加大力度惩戒涉企违规收费,曝光典型案例 强化部门协同联动

static2025-04-01 13:36:24

现场:4名美军士兵驾驶70吨重的装甲车演习时陷入沼泽,3人遇难1人失踪!

红网2025-04-01 11:37:09

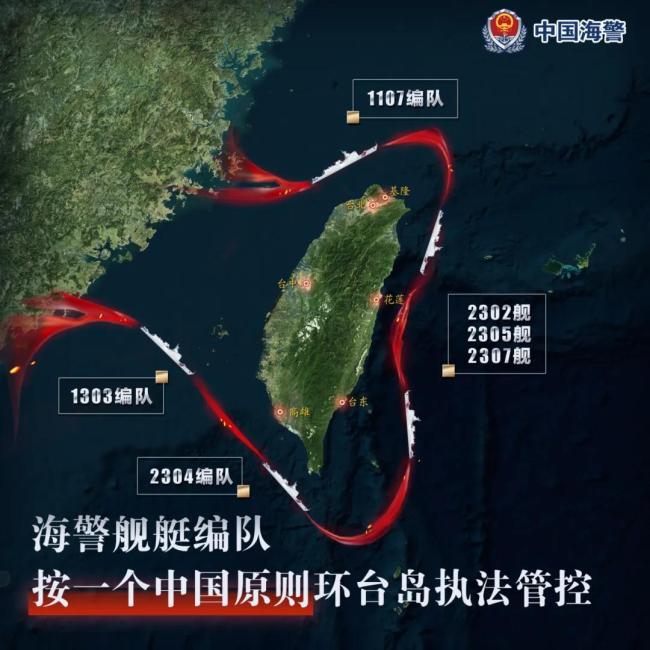

多支海警舰艇编队位台岛周边演练 依法管控实际行动

人民网2025-04-01 11:37:39

2万8的玉石保价寄碎了快递却甩锅,法院判全赔

微博2025-04-01 13:36:43

丈夫为躲妻子偷偷住进邻居家 家庭矛盾引深思

聪明巴里4d6j2025-04-01 13:50:21

杜特尔特能否重回菲律宾 狱中表态引关注

刘庆彬研究员2025-04-01 13:41:58

特朗普不舍马斯克任期将结束 称赞其才华希望多留

正观新闻2025-04-01 11:41:04

曼德勒酒店幸存者将回国 踏上归途充满希望

潇湘晨报2025-04-01 13:50:02

中国出手!决定向缅甸提供1亿元捐款!

每日经济新闻2025-04-01 11:24:07

上海一彩民守号2个月中1000.9万 坚持十年终获大奖

新闻晨报2025-04-01 13:41:06

20年前在胖东来购买的空调仍然可以享受免费维修服务

2025-04-01 13:38:49

大V谈俄罗斯4万吨准航母曝光 中俄印态度各异

搜狐网2025-04-01 11:40:45

阻止大陆“武统”被美列为头等大事 美军战略重心转向亚太

兵器志2025-04-01 13:25:15

小伙冲着保底开网约车发现有门槛

微博2025-04-01 13:43:34

美日防长会谈再渲染“中国威胁”,直言需要日本以“遏制”中国 加强军事合作

观察者网2025-04-01 13:10:54

马斯克的DOGE展开新一轮技术革新 硅谷逻辑重塑华盛顿

莱茵河渔夫2025-04-01 11:39:28

四川第五次经济普查公报 数据揭示经济新趋势

四川省人民政府2025-04-01 13:27:32

黑龙江省考成绩发布 查询开启至4月8日

四川中公教育2025-04-01 13:32:02

乌兰图雅唱响广西三月三 草原牧歌添彩八桂嘉年华

千龙网2025-04-01 13:32:24

男子上厕所被保洁溅一身排泄物 协商无果欲起诉万达

及科技2025-04-01 13:34:28

SpaceX又创造历史了 首次载人绕地球极地飞行!

新浪2025-04-01 13:45:50

东部战区发布漫画组图《壳》 专家解读:搞 “台独”就意味着战争,万劫不复

环球网2025-04-01 13:35:38

东部战区参演兵力全向出动 围岛集结演训启动

搜狐网2025-04-01 13:47:13

美国和伊朗开战的可能性有多大 局势升级引关注

志宏教授2025-04-01 11:43:34

女孩一年帮300位老人洗澡练出麒麟臂!

新浪2025-04-01 13:38:23

再现特朗普疯炒交易!美国保守派媒体上市首日一度暴涨650% 保守派浪潮助推

财联社2025-04-01 13:12:39

台防务部门:山东舰进入台湾所谓“应变区” 启动应变机制严密监控

观察者网2025-04-01 11:17:32

希林娜依高见到刘亦菲秒变迷妹!

新浪2025-04-01 13:40:35

参照样板房装修被认定违建,要求自行拆除

微博2025-04-01 13:50:38

解放军位台岛周边联合演训现场视频 多军种联合作战演练

海报新闻2025-04-01 13:31:18