“复活”青铜神树:三星堆跨越90年的考古接力(3)

残缺的龙尾

现在,残缺的龙尾或许有机会找到了。不久前,三星堆一、二号祭祀坑附近,人们又有了新的发现:六个祭祀坑,已出土黄金面具、顶尊铜人、象牙等重要文物500余件。

机会始现于2年前。2019年12月2日14时13分,正在开会的冉宏林坐不住了。

他收到同事发来的一张图片:灰黄的土里露出一条窄窄的青绿色。

“出现铜器。坑内。”对方简短地说。

不久前,2019年3月,《古蜀文明保护传承工程实施方案》公布,提到要对三星堆遗址开展新一轮的有针对性的考古工作。从那之后,三星堆考古工作站在遗址布了探方,发现两大祭祀坑33年后,开展了新一轮勘探工作,初步探到了方型坑的迹象。

冉宏林是三星堆考古工作站副站长,“哪里出土的?就是那个坑?”他消息回得很快。

那个坑,后来被确认为三号祭祀坑。

“搞清楚先。不要声张……今年不得发掘,明年才能系统发掘。下一步就要回填,打围,升级安保体系,待明年搭大棚,大家伙儿们慢慢发掘。”冉宏林压着内心的激动嘱咐着同事。

2021年1月,三号坑的工作舱建好。这是一个高科技的小房子,可以调节现场环境的湿度和温度,让器物出土后也能保持良好的状态,每个祭祀坑都配了工作舱。

这一次,不仅四川大学的学生来到了这里,北京大学、上海大学都来了队伍,四川省考古院联合国内33家单位开启了新祭祀坑的发掘工作。

“1986年发掘两个坑是抢救性发掘。已经挖到东西了,就抢救回来、记录清楚、保护好就行了。”赵殿增告诉新京报记者,那时,人们对于坑周边区域的状况并不清楚。

“现在才挖,我觉得是个最好的机会,当时挖掘条件和研究条件都差,那时候挖就更乱了。”

上海大学文学院讲师徐斐宏作为三号坑的发掘负责人,带领学生下坑发掘。

开始先挖填土,“表层是比较黏的黏土,再下面有沙土”,发掘人员拿着手铲、镢头,一天八小时工作,每天下坑前都要从头到脚穿上一整套防护服,防止“污染”器物,“坐在上面做记录、做一些文案工作的话还行,因为有空调。但是如果下坑干体力工作的话,那还是很热的。”

来现场3个月,徐斐宏明显感觉到,这次考古在技术和理念上的进步,“从系统的理念上来说,发掘和文物保护、科技考古取样同步进行,很细致,提前配备了一个很完善的发掘系统,对我来说是一段独特的工作经历。”

三号祭祀坑器物。图源三星堆博物馆官方微信

到3月16日,坑里的填土层被挖完,更多的器物显露出来。目前,这个长约5.5米,宽约2.5米的三号祭祀坑,已出土了约109件青铜器、127根象牙和8件玉石器,其中包括器型罕见的“铜人顶尊”——这口尊在肩部四周装饰有4条飞龙,沿尊口游动而下,铜人双手呈拱手状,头部和尊的底座连接在了一起。

人们总是对这类造型奇特夸张的青铜器印象深刻,三星堆考古工作站前站长陈德安认为,这或许使大众对古蜀文明的理解产生了一定偏差,“不能说这是外星文明,那是开玩笑,异想天开的娱乐和学术研究要分开。”

“这次新出土的文物是对古蜀文明直接的资料补充,包括它的物质文化和宗教信仰。”徐斐宏认为,这也再一次证实了中华文化的多元一体,“因为古蜀文明和中原有不一样的地方,但其实还是在中原影响下出现的文明,最后,在秦汉的时候,它被吸收、变成了中原的一部分。”

目前,徐斐宏等考古挖掘人员正在配合文物保护中心进行器物提取。

接力修复

2021年3月21日下午,3号祭祀坑旁,杨平有点紧张。

他是三星堆博物馆的一名修复师。那天,杨平跟着师傅郭汉中来到挖掘现场,准备提取青铜大口尊。他害怕自己出纰漏,一旁的摄像机也让人发毛。

趴上吊架操作台,一点点下落进水分充盈的坑,看到那口被泥土包裹、有些残破的铜尊离自己越来越近,杨平突然踏实了。他按照烂熟于心的操作流程,依次把保湿材料、塑料薄膜和3D打印出来的硅胶保护套仔细地贴上去,心里想着,“要像拓片一样贴实”。

上来后,那股紧张感又跟着涌了上来——“刚才我是不是没贴好?”

为了保证文物的安全,这次考古中,提取这一环节交给比考古人员更懂文物保护的修复师进行。提取完成后,并不急着进行修复,而是要先将相关信息和资料详细地登记好。

杨平在修复文物。新京报记者彭冲摄

青铜神树并没有这么好的运气,人们无法知道它当年到底碎成了多少片。

“当时条件没这么好,买个胶卷都很难,也没做过记录,不像现在,修任何东西,重量、尺寸、照片、断茬口等,资料都是清楚的。”郭汉中说道。二号坑被发现后,白天围观的群众太多,为了安全,考古工作者在夜里把坑里出土的器物送进库房。

但郭汉中很幸运,一、二号祭祀坑里的器物,让他从学徒工成长为修复大师。

1984年,四川省考古队来到三星堆遗址,就住在周边村子的郭汉中家里。这个年轻人想要找份工作,便在考古工地上打起了“零工”——协助队员做地层考古,“两块钱一天”。也是这个机会,让他认识了当时四川省文物考古研究院的修复大师杨晓邬,跟着学起文物修复,还成了杨晓邬挂在嘴边的“最得意的徒弟”。

后来,杨晓邬在大学里开设了“文物鉴定与修复”专业,杨平是他的学生之一,也是班里的班长。

杨平喜欢历史。在大学里上课的时候,没有真正的文物可修,杨晓邬只能“买一批碗,打碎,让学生进行模拟修复。”2012年大学毕业后,杨平师从郭汉中。

郭汉中告诉新京报记者,“搞传统修复基本上都是师徒制的,一代一代传下来,因为修复涉及面太宽广了,各种各样的技能都要会一点。”

杨平也发现,实际操作和大学里的理论学习“还是有很大出入的”,修文物是“因物而异”。

在郭汉中眼里,和老一辈人比起来,这代年轻人的理论知识虽然强,但动手能力差了些,“还是得从头做起,在实践中锻炼。”

郭汉中对自己要求高,“技术永远也学不完”。他最重视的是“可逆”的原则,意思是在修复中采取的措施都是可以被还原、被拆除的,文物可以回到原始状态,重新被修复,“使用的材料和手段,尽量不要对文物造成二次伤害。现在焊接都是‘采点’,尽量保留断茬口,如果有问题还可以拆掉,断茬口还在,原来会把断茬口全部打磨成45度角。”

这些年,郭汉中见证着文物修复技术的变化。新科技的融入固然带来了一些技术手段的进步,但在这个行业中,修复师的经验至关重要。

“我们粘出来的缝隙,总是没有师傅处理得好。还有那些变形严重的青铜器,可能师傅一两天就能把问题解决,我们要多花几倍时间。”在杨平眼里,这是一个永远不会出师的行业。

对于新出土的文物,杨平有期待,“能参与修复是最好的”,但他并不着急,“跟着师傅,好好看、好好学。匠人只考虑匠人的事情,作为一个修复师,只能说努力把自己的手艺练得更好,经验积累得更多。”

而杨晓邬有着另一种期盼。

他保留着一个相册,里面是三星堆文物修复前后的对比照片,那些器物像是他的“孩子”,他能清晰地记起每个孩子“受伤”的位置和重生的过程。

杨晓邬保留的相册,里面有青铜器物修复前后的对比图。新京报记者彭冲摄

推荐阅读

巴勒斯坦观察员联大表决前发言几度哽咽

CCTV国际时讯2024-05-11

巴西2024年登革热死亡病例升至2451例

央视新闻客户端2024-05-11

美国将向乌克兰提供4亿美元军事援助

央视新闻客户端2024-05-11

阿巴斯:联大决议展现了世界对巴勒斯坦人民的支持

央视新闻客户端2024-05-11

国家安全部:南海诸岛自古以来就是中国领土

国家安全部2024-05-11

联大通过涉巴勒斯坦入联决议多国驻联合国代表祝贺

CCTV国际时讯2024-05-11

中方欢迎联大通过涉巴勒斯坦入联决议

CCTV国际时讯2024-05-11

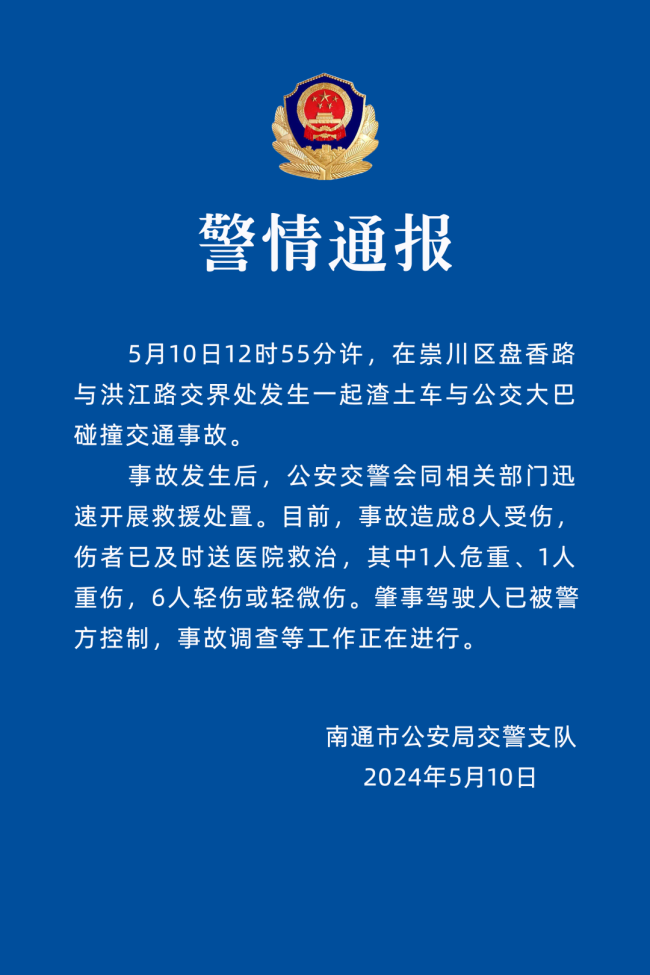

江苏一大巴车与渣土车相撞致8伤 肇事人已被控制

南通交警2024-05-10

美国将多家中国实体列入出口管制清单 商务部回应

央视新闻客户端2024-05-10

外交部:菲方不要搬起石头砸自己的脚

央视新闻客户端2024-05-10