自然生态保护的重要形式(他山之石)(2)

德国全境共设立了16座国家公园,总面积超过1万平方公里。其中陆地部分面积约为2146平方公里。根据德国《联邦自然保护法》的规定,国家公园需要“完全没有或仅在有限程度上受到人类干预”。该法规强调应尽可能确保国家公园在自然发展过程中不受干扰,只有在“保护目的允许情况下”,国家公园才能“服务于科学环境观察、自然历史教育以及公众体验自然之目的”。

“让自然真正自然”,是德国国家公园建设和管理的一项指导原则。在这一原则下,每个国家公园都设立了“荒野区域”,即没有任何人为干扰的区域,并努力让“荒野区域”占到公园整体面积的至少75%。例如德国南部的贝希特斯加登国家公园,专门为保护阿尔卑斯山区自然景观而设立。高山、山谷与湖泊等丰富的地理形态和自然景致都在这一国家公园内得到展现。公园内居住着德国最大的羱羊种群,在高海拔地区,还能看到马鹿、羚羊,以及可爱的土拨鼠。

2007年,德国通过生物多样性国家战略,提出未来全境陆地面积的2%都应成为“荒野区域”的发展目标。

为了评估国家公园建设情况,德国定期开展质量评估。2005年至2008年,欧洲自然与国家联盟德国分支牵头为德国国家公园制定质量标准。2009年至2012年,该组织首次以问卷调查、公园自我评估、实地调研等相结合的方式,对德国全部国家公园进行质量评估。近年来,该组织再次开展评估,以确认前一次评估建议是否落实,以及国家公园管理是否优化。最终的评估报告都公开发布到网络上,供公众查阅监督。这一方式对国家公园的运营管理及可持续发展均形成了有效促进。

德国还建成了“志愿者在公园”服务机制。该机制旨在建立覆盖全德国的国家公园志愿者网络,为居民创造更多参与社会活动并改善周边环境的机会。该机制尤其重视扩展与学校的合作,让在校学生加入到志愿者队伍中来。例如,图林根州的海尼希国家公园就曾与附近的11所中小学开展合作项目。学生们作为志愿者来到公园,学习森林、草地、湖泊等生态环境知识并开展研究,包括记录水位、绘制森林结构图等,最终撰写研究报告。孩子们通过志愿者项目,对复杂的自然生态系统有了更加深入的了解,并增强了保护自然的责任意识。

推荐阅读

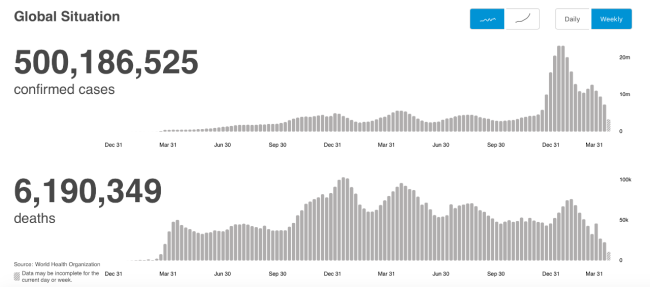

加强应对措施遏制病毒传播(国际视点)

人民网-人民日报2022-04-18 05:41:00

外交部敦促美方个别官员摒弃冷战思维

新华社微博2022-04-15 16:51:00

外交部:纽约地铁枪击中受伤中国公民情况稳定

新华社微博2022-04-14 16:21:07

美媒报道:美对台军售订单积压逾140亿美元

参考消息2022-04-17 09:13:04

东航恢复波音737-800机型商业运营,复飞首趟航班今日降落成都

新闻晨报2022-04-17 20:14:29

俄要摧毁星链卫星?梅德韦杰夫回应:假消息,会研究一下

人民资讯2022-04-17 15:36:56

茅台学院酿酒专业学生1节课喝掉二三十箱酒

快科技2022-04-17 20:31:14

披露!俄海军王牌旗舰爆炸沉没牵出的几大问题

央视网2022-04-17 09:37:49

朝鲜宣布试射新型战术制导武器,金正恩现场观摩

央视网2022-04-17 10:07:28

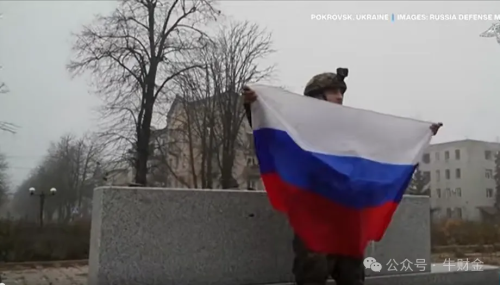

俄国防部证实袭击了基辅的军事设施

新华网2022-04-17 09:08:45

神舟十三号精彩时刻:回溯“太空出差”的日子

新华网2022-04-17 08:57:29

王亚平凯旋后第一条朋友圈:回到地球回到家的感觉真好!

四川观察2022-04-17 22:49:29

美航母又来日本海,上次是4年前

央视网2022-04-17 09:42:26

俄媒:乌克兰将为西方军援支付高昂费用

参考消息2022-04-17 09:32:15

西方大规模制裁后 俄罗斯能源销量不降反升

海外网2022-04-17 10:15:12

上海人大代表回应退出志愿者工作?本人回应:内部材料被他人发到网上

沸点视频2022-04-17 14:09:44新冠大流行进入第三年,今年能终止吗?

新京报2022-04-17 20:12:02

西方阵营出现裂痕“若当选,将退出北约!”

2022-04-17 10:11:30

大妈不满医务服务,斥责援沪医护:来上海就应该是服务我们

星视频2022-04-17 20:20:43

20名配送员外卖员阳性?上海再澄清:不实!传播者希望他人减少订购外卖

和讯网2022-04-17 15:21:15

俄专家认为:“莫斯科”号沉没不影响俄军行动

参考消息2022-04-17 09:20:56

德媒盘点“莫斯科”号四十年坎坷路

参考消息2022-04-17 09:26:05

再次改口!乌方称准备就拒绝加入北约与俄谈判

央视新闻客户端2022-04-17 13:49:01

太空归来,感觉良好!摘星的妈妈回来了

新华网2022-04-17 09:05:38

中国空间站在轨建造计划今年完成!中国空间站后续6次飞行任务时间表出炉

北京日报2022-04-17 16:08:53

一个月了!上海动物园300人和5000只动物的封闭生活

光明网2022-04-17 15:01:02

现场直击:“太空出差三人组”回家

新华网2022-04-17 08:40:40

潍坊男孩睡太熟大白哥哥爬窗户叫醒做核酸 网友:满脑子都是我是你锅锅

海报新闻2022-04-17 15:40:42

一个都不能少!上海300人和5000只动物的封闭生活

光明网2022-04-17 22:52:04

“莫斯科”号巡洋舰一路走好

2022-04-17 10:25:10

返回舱开舱用了1分多钟时间

新华网2022-04-17 08:59:37

女子商场偶遇2年前骗走17万的骗子,对方称只是一时没钱才逃避

荔枝网2022-04-17 20:26:25

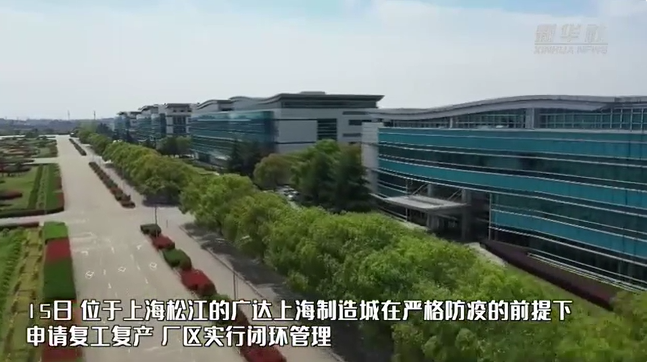

防疫生产两手抓,上海万人工厂有序复工复产

新华网2022-04-17 14:37:26

央视报道上海超市疑摆拍?官方回应:真实画面

新京报2022-04-17 15:55:31

开舱时激动的感觉 好久不能平复

新华网2022-04-17 09:01:41