卫星记录种粮大户的丰收美景(2)

“向科技要种粮效益。”徐淙祥说,“现在通过与省、市农科院等单位开展技术合作,我配合选育的‘阜航麦1号’种子亩产达811.29公斤。”

在徐淙祥种植的田地里,像这样小面积试验种植的小麦品种超过50个。在每个小麦品种生长的不同阶段,他和家人都会收集小麦的根、茎、穗,记录下宝贵的“成长数据”,只为选出优良品种,再向农户推广。

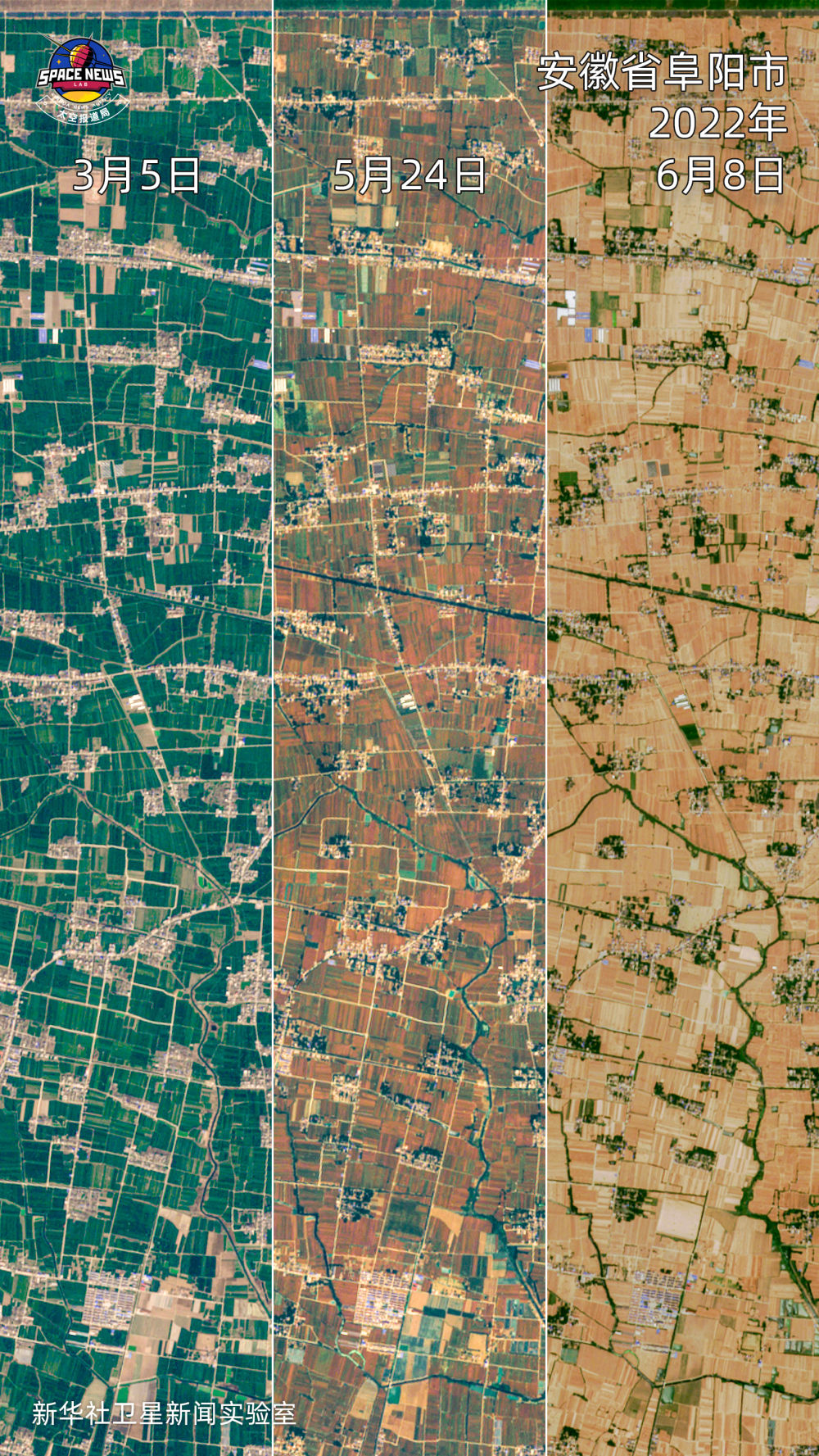

从卫星俯瞰安徽省阜阳市,2022年由春转夏,麦田从春耕春管时的一片碧绿,逐渐转为待收割时的一片深黄,再到已收割后的浅黄。

最让老徐兴奋的是,这几年,越来越多新生力量来到田间地头,不仅返乡创业的农民越来越多,还有一些大学毕业生到农村创办合作社、家庭农场。

在老徐的影响下,他的儿子徐健已经成长为远近闻名的种植专家,孙子徐旭东在2018年大学毕业后,也回到农村扎下根,成为“新农人”。

“95后”徐旭东跟着爷爷徐淙祥长大,大学读的建筑学专业,可逐渐发现自己真正离不开的还是那片土地。“可能习惯了在广袤田野上的感觉。”徐旭东说,自己曾见证爷爷种植田地面积从小到大、种植方式走向全程机械化,更和爷爷一起分享过粮食产量屡创新高的喜悦,这些已在自己内心深处埋下了割不断的情感。经过慎重考虑,徐旭东毕业后毅然回到家乡。

这位年轻人凭借“懂电脑”“学习新鲜事物快”等优势,不仅学会操作铲车等农业机械,还会使用高精度电子秤、叶绿素测量仪等仪器。每当在田间地头取到新的农作物样品,他总会第一时间跑回合作社的实验室,以最快速度分类、称重、记录与分析,在日积月累中,寻求种植良法,选育优良品种。

如今,徐旭东已成为长辈们离不开的好助手。两年前,他靠自己的努力,将小田试验的优良豆种,成功推广应用到百亩连片的大豆示范基地中,大大提高了亩产量。谈起未来,这位“新农人”还有许多想尝试的方向,比如如何创新农业社会化服务、做强农产品品牌等。

徐淙祥祖孙三代在麦田中工作照拼图

拼图上:2011年,徐淙祥在田间查看小麦生长情况。新华社发

拼图中:2018年,徐淙祥和儿子徐健(左一)在田间。新华社发刘辉摄

拼图下:2022年6月28日,徐淙祥(右)和儿子徐健(左)、孙子徐旭东在田间查看豆苗生长情况。新华社记者周牧摄

“习近平总书记一直都很关注粮食生产,这次回信让我们祖孙三代备受鼓舞,更增强了我们的信心和底气。”徐淙祥说,我们将牢记总书记嘱托,带动更多农户多种粮、种好粮,一起把日子过得更好。

几番新雨之后,徐淙祥的生产示范田内,新种下的一株株大豆已经出苗,正酝酿着再一次的丰收。

统筹:徐蕊、张书旗、何莉、山旭

记者:张紫赟、水金辰、刘晓宇

终审:于卫亚、高洁、杨侠

编辑:陶虹、马知遥

遥感与数据技术:张晓雪、谷宁

新华社新媒体中心

媒体融合生产技术与系统国家重点实验室

新华社安徽分社

联合出品

技术支持:新华社卫星新闻实验室、高分辨率对地观测系统安徽数据与应用中心、天地信息网络研究院