立方冰存在吗?科学研究又有新发现(2)

虽然早在1629年的罗马,就有关于Scheiner’s halo的记载;诺奖得主Linus Pauling基于剩余熵理论也曾预言了立方冰的存在。而在1943年,德国科学家König通过电子衍射,最早报道了立方冰结构。后来人们在实验室中又通过各种方法,包括冻结纳米液滴法、离解气体水合物法、纳米限域结晶法等方式制备出了立方冰。

种种实验迹象以及理论计算认为,冰在形核结晶过程中可能更倾向于形成立方冰,再转变为我们常见的六角冰。于是很长一段时间中,关于水结晶领域的研究集中于立方冰的制备与表征中来。

但渐渐地人们发现,在实验室中无论通过什么方法制备的立方冰,其衍射峰总是偏离理想的面心立方的衍射特征,说明其并不是纯相的立方冰。严格地说,也许自然界并不存在所谓的“立方冰”,它也可能是密堆面上立方冰与六角冰随机堆垛的一种特殊结构。由于缺乏更进一步的表征手段,这种争议一直持续着。

六角冰、立方冰、堆垛无序冰

2020年,意大利和日本两个课题分别报道了两种制备纯相立方冰的方法。他们通过精确控制实验条件,离解不同气体水合物(C0、C2)的方法得到了高纯度的立方冰。那么进一步地,水结晶可以直接形成立方冰吗?影响立方冰形成的关键因素在于什么呢?

从分子水平追踪立方冰

对于水结晶这一物理过程,人类还远远谈不上了解,其研究的主要难点在于人们始终难以在其分子水平上提供相应的实验数据。关于立方冰的争议即是如此,由于生长过程中常伴随缺陷,传统的衍射手段无法将立方冰与堆垛无序冰区分开来。因此,具有高空间分辨率、低损伤的水结冰实时显微成像技术具有十分重要的意义。

推荐阅读

著名歌唱家雍西在京去世,她唱的这首歌家喻户晓

长安街知事2025-04-14 14:11:35

飞絮时节到 这些防火知识要牢记

央视新闻客户端2025-04-14 08:55:22

路边遇到这种诡异姿势的鸟,别碰!赶紧远离!

央视新闻客户端2025-04-14 08:21:25

黄友政回应世界杯开门红 完胜晋级

直播吧2025-04-14 17:08:17

泰国总理出席宋干节花车巡游活动 力推泼水节经济

幻境追光拾语2025-04-14 16:57:22

乌克兰证实一飞行员死亡 F-16战机被击落

北晚在线2025-04-14 16:50:32

“一家三口被撞身亡案”失独母亲发声 盼死刑判决公正

环球网2025-04-14 16:57:44

今日三月十七,老人说“三月十七怕天晴”,为何?

小农经济vs富农理论2025-04-14 16:48:47

停不下来的保洁员!多方回应呼吁为保洁员设立休息室

微博2025-04-14 17:05:22

除了矿特朗普又欲控制乌天然气管道 新协议引发争议

光明网2025-04-14 16:28:35

冲破30度北京大风过后明日回暖 暖热回归

光明网2025-04-14 16:55:25

广东沙尘暴预计周四结束 空气质量将改善

广州广播电视台2025-04-14 16:46:33

美国威胁:美军已准备好了 若谈判失败将采取行动

观察者网2025-04-14 15:56:01

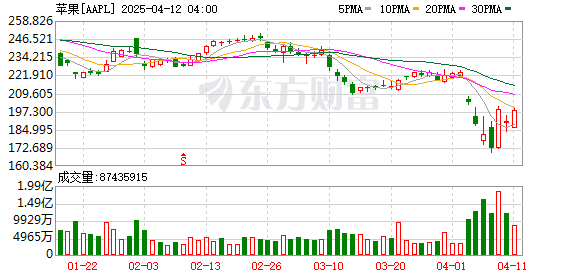

苹果二手机回收已涨500元 受关税影响价格波动

东方财富网2025-04-14 16:44:55

美政府拟囤积海底金属对抗中国

环球时报2025-04-14 16:59:19

外交部:西班牙首相桑切斯此次访华非常成功 中西合作树立榜样

远悠与沉妖2025-04-14 16:47:06

境外机构窃取我国水稻种子 研究员非法提供珍稀资源被判刑

极目新闻2025-04-14 17:08:47

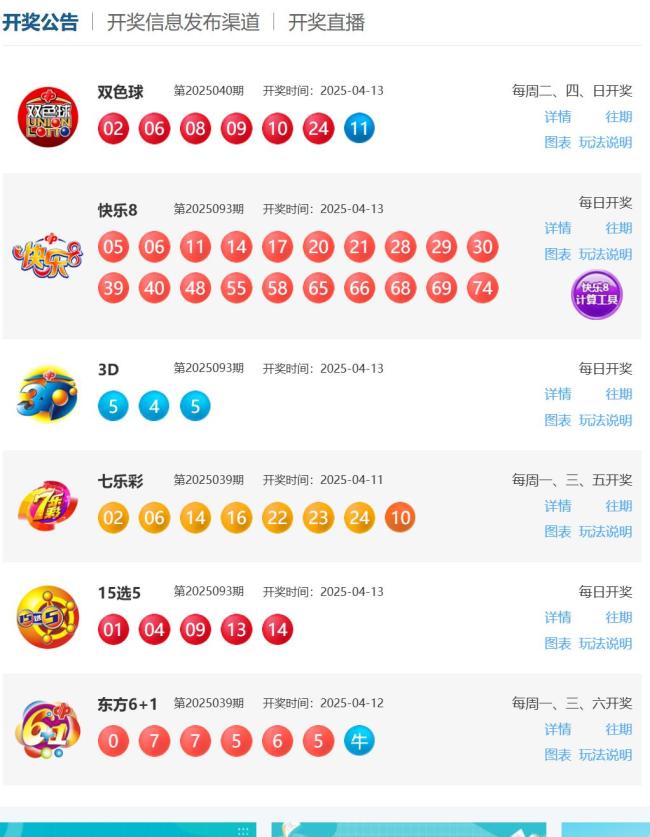

双色球“井喷”34注一等奖 安徽1注 单注奖金超549万

大皖新闻2025-04-14 16:42:22

反制美“对等关税”最好办法是什么 坚定推进高水平开放

中国经济时报2025-04-14 15:09:13

美菲“雷霆”演练,不许中国改变台海?中菲对峙主场或在吕宋岛

历史微鉴2025-04-14 16:52:29

乌称俄袭击苏梅市致人员伤亡 俄方暂无回应 伤亡人数持续上升

央视新闻2025-04-14 16:55:01

美国农民说后悔给特朗普投票了 很多美国农民或将面临破产

海客新闻2025-04-14 16:34:00

美伊首轮间接谈判结束 建设性对话继续

今日头条2025-04-14 15:03:59

美国人开始飞中国代购中国制造,比本土还便宜!

新浪2025-04-14 16:36:25

马丽新片两眼一睁就是干 诚意满满惊喜回归

搜狐网2025-04-14 16:53:55

大阪世博2.3亿美元木建筑漏雨!网友痛呼:千万别来……

凑近看世界 2025-04-14 16:49:19

中方持续为缅甸地震灾后工作提供支持 多方位援助展现深情厚谊

环球网2025-04-14 16:51:43

美国进口订单出现崩溃迹象 关税冲击波引发预订冻结

财联社2025-04-14 15:23:48

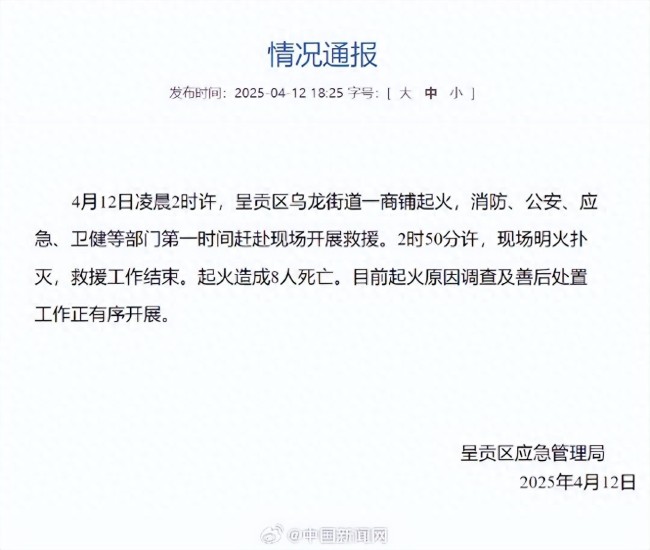

昆明一商铺凌晨起火致8人死亡 救援工作已结束

澎湃新闻2025-04-14 16:37:52

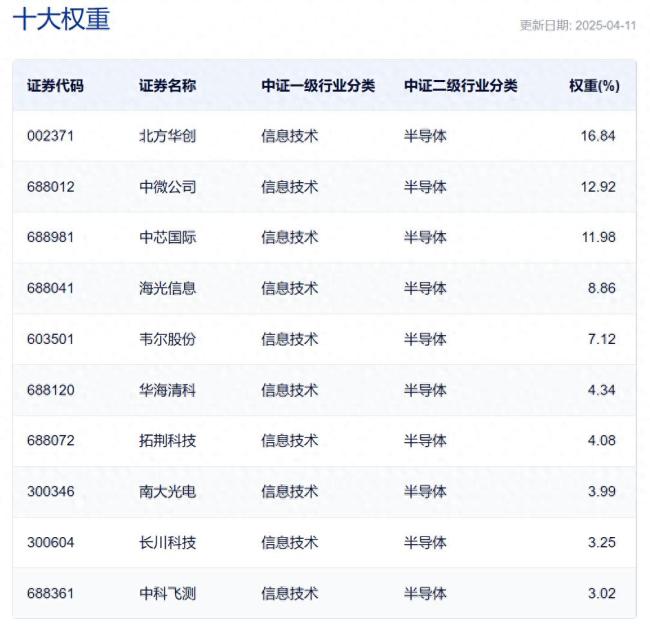

国产半导体设备“攻守之势异也” 政策利好推动产业发展

金融界2025-04-14 15:23:22

美第六代战机将采用爆震发动机吗

新华网2025-04-14 16:50:00

美国被曝向乌方提“殖民”要求,被曝要求接管乌俄天然气管道

上观2025-04-14 16:45:49

吴艳妮专访:想要进奥运前八,也想要突破亚洲纪录 目标与挑战并存

懂球帝2025-04-14 16:55:51

重庆长江边多人“放生”矿泉水 祈福新方式引争议

极目新闻2025-04-14 16:40:11

特朗普两轮人事洗牌有何目的 调整对华策略

凤凰网2025-04-14 16:23:40