这届“航天人”平均年龄只有30+

原标题:面对面丨托举航天的青春力量走进8090后年轻航天人

在中国取得的一系列航天成就背后,有这样一组数据:嫦娥团队平均年龄33岁,天问一号团队平均年龄35岁,北斗团队平均年龄31岁。《面对面》专访航天五院副总设计师黄震、航天一院紧固件室副主任冯韶伟、北京航天飞行控制中心调度鲍硕。

黄震:试验它就是玩儿

黄震,80后,航天科技集团五院总体设计部型号副总设计师,也是我国载人航天领域最年轻的副总设计师之一。

黄震:我们每天的任务其实就是设计、验证,拿验证的事去反馈给设计,进行不停地迭代。

记者:年复一年日复一日这么做,试验对你而言那种枯燥感会有吗?

黄震:怎么说呢,试验这个东西本身它就是玩儿。

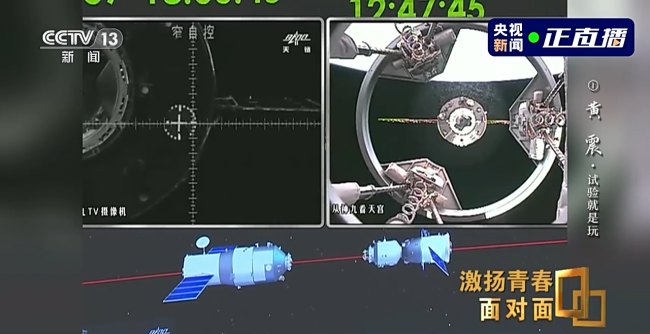

2010年黄震博士毕业成为航天科技集团五院载人航天团队中的一员,在圆满执行了神舟八号交会对接任务后,30岁那年黄震被任命为总体的副主任设计师。紧接着,他主持了神舟九号和天宫一号的手动交会对接任务。

黄震:神舟八号交会对接成功了,但是神舟九号是航天员上天,第一次用手控的方式做交会对接,那时候时间非常紧张,有很多问题还没有完全解决。

以一个细节为例,飞船在和天宫一号对接的时候,要瞄准十字靶标的靶心去操作。在地面上操作这是相对简单的事,但进入太空后,当太阳光线转动所产生的阴影会把一部分靶心挡住的时候,就会导致对接失去准头。黄震想出了一个所谓的“笨”办法:画点阵图,然后对照太阳在一天中各个时间段的不同角度,用太阳高度角的方式往任何一个点阵去投影,分析各种遮挡情况进行计算。为了验证软件计算的结果,他还偷偷在家里做了很多纸壳模型,用手电筒当投影一个一个检验。

记者:这个试验对最后这样的一个空中实景操作有作用吗?

黄震:我们尽量要回避掉它被遮挡的时间,有可能发现遮挡的时候我们就需要让航天员停一停,等一等,等遮挡过去了再往前走,但是我必须告诉什么时候有挡,什么时候不会挡,那个时候提前安排自动程序,让它等下来。我们在轨的时候摄像机可以拍到实际遮挡情况,回来之后我们根据当时任务轨道也做了一个复现,每一秒画出来的图像和我当时计算出来的图像是一模一样的,一点也不差,所以支持了那次任务可以顺利进行。

2012年6月,神舟九号飞船和天宫一号手动交会对接取得圆满成功。2013年,黄震接到新任务——研制中国新一代的多用途飞船,未来既可以用来登月,也可以登火。经过7年的呕心沥血和精心打磨,2020年5月,黄震和团队研制的新一代载人飞船试验船开展在轨试验。

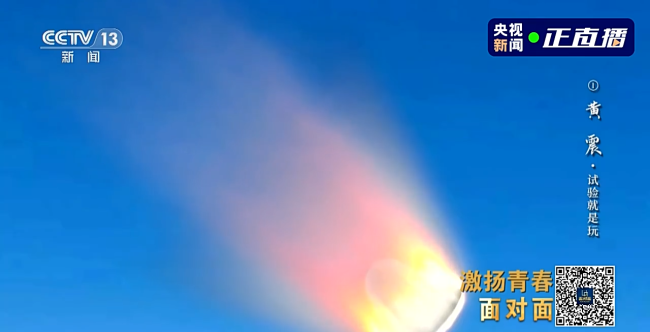

单从返回高度来说,2020年的试验在当时中国乃至世界航天史上是史无前例的第一次:试验舱要从高度8000公里外的轨道直接返回。此前,中国的神舟载人飞船以及美国阿波罗飞船,大多是从400到500公里的高度返回,这一次,距离直接放大了20倍。返回高度越高,飞行的速度就越快,再入大气时摩擦产生的热量就会越高,对船体以及飞船的各项参数的考验就愈加严苛。

记者:整个发射过程中,每一个环节会做预案吗?

黄震:这是我们的常规动作,我们在任何一个时间任何一个事件上,都会将所有可能的预案制成预案卡,把每一个有可能发生的事件,有可能采取的措施全部都记在这个卡上。我们在执行任务的时候,手里面都会有很厚很厚的卡片,几百张,当然这个卡片放在手里是备份的,因为我们都是背下来的。我们拿这个卡片的时候,每过一个飞行动作就会撕一张。每撕一张焦虑感就少了一层,到最后全部撕完的时候我们就成功,就欢呼。

试验舱在返回地球进入大气层时,舱体会快速减速升温,温度可达到2000摄氏度以上,同时由于被等离子体包围,会出现通讯中断现象,进入所谓的“黑障区”。在黑障区里,地面收不到任何遥测信号,这意味着在最危险的时候,黄震他们却对它一无所知。

黄震:特别是我们这种更大规模,速度更快的飞行器,它面临的黑障更高,时间更长,甚至有可能会面临两次黑障。

记者:在此期间你整个工作状态会怎么样?

黄震:就是心理焦虑的顶峰,全部都靠飞船自己去搞定了,我们也看不见,摸不着,还帮不上。

记者:黑障区的穿越时间大概会多久?

黄震:这个时间比较长的,一分钟左右,但这一分钟像一年一样长。

2020年5月,新一代载人飞船试验船从高度8000公里以上的轨道直接成功返回,并准确降落在预定地点,落点精度达到10.8环。黄震和团队用7年时间实现了我国新一代载人飞船技术的飞跃,我国已具备了开展载人登月的条件。如今,黄震又开启了研制月面着陆器的新征程。

黄震:在月球上着陆的飞行器叫月面着陆器。实际上要完成载人登月两个非常重要的飞行器,一个是飞船,它负责从地球到月球轨道之间的往返的摆渡运输;还有一个飞行器就是月面着陆器,它负责从月球轨道到月球表面之间的往返运输。之前大概用7年时间,新一代飞船的雏形已经有了,现在开始进行相关的研制。我们接下来就要开始干我们月面着陆器,补上载人登月的最后一块拼图,它可以带着我国航天员,让中国人在月球上踩脚印、插国旗,挖回来科学研究的矿石,可以做很多有意思的尝试,月球是一个非常大的幻想舞台,很多敢想的不敢想的都可以去实践,我管月面着陆器,就负责把这个梦想带到月球上。

冯韶伟:出手就要高水平

2003年,杨利伟搭乘中国第一艘载人航天飞船神舟五号遨游太空天地往返,震撼到了烟台少年冯韶伟,当时读高二的他自此迷上了火箭。2010年冯韶伟报考了中国运载火箭技术研究院的博士,毕业后进入航天一院一部工作。当时正是中国长征五号火箭研制的关键时期,长征五号承担的是中国大火箭的使命和定位,当时仍在规划中的天宫空间站、嫦娥五号、天问一号火星探测器等“重量级”深空探测任务,都要依靠长征五号火箭发射完成。冯韶伟进入的正是长征五号的研发团队,他被委以重任,成为整流罩分离部分的负责人。

整流罩作为运载火箭的重要组成部分,可以为航天器提供有效的保护,以免其承受高速气流带来的各种不利影响。但火箭发射到达一定的高度时,整流罩要实现和箭体顺利分离。整流罩分离被称为长征五号火箭B独有的四大关键技术之一。

冯韶伟:内心当时非常忐忑,加班加点是很正常的事情,也形成了团队氛围,一个事情大家商量着来,一堆人凑在一起把工作极致优化,或者几个人把自己的想法瞬间就开始迭代了,当时型号的领导也都比较包容,创新就面临着失败,当时给我们提出一个理念,不怕失败,但失败之后一定要找到原因,让我们第一敢闯,第二闯的时候一开始想好预案,想好这些机理是怎么来的,整个团队活力非常非常强。

包容失败,才能鼓励创新。一群平均年龄不到33岁的年轻人,在经过连续不断地大脑风暴和反复论证后,提出了一个不同于既往的思路。

冯韶伟:我们提出了一个比较激进比较大胆的想法,突破了传统的设计理念,当时在评这个设计理念的时候大家都捏了一把汗,因为你没有按照标准规范来,你跟标准规范是不一样的,那么你这个想法说法如何能够得到大家伙的认可?就需要有很多数据支撑和理论的分析。当时有很多不同的意见,就说第一次你就应该保证这次试验的成功。

记者:保证成功不是可能是最保险的一种方法吗?

冯韶伟:对,是最保险的一种方法,但我们觉得既然要对这个火箭负责,我们为什么不能够把我们自己一些精简的设计理念,或者一些比较先进的设计理念一些仿真优化的方法放到里面呢?当时型号其实也面临着减重的风险,当时整个火箭超重比较厉害,所以各个系统都在优化。

对于火箭工程师来说,火箭本身的重量是一个敏感而值得警惕的要素,因为火箭每重一公斤,就意味着将来要发射的卫星的载荷就必须轻一公斤,好的火箭不仅要求运载发射能力强,还要重量轻。而冯韶伟和他的团队所提出的整流罩分离方案,也同时降低了不少重量。

冯韶伟:如果说把我们这些理念扩充到现在的设计方法里面,对于后续的火箭来说也是有更多的借鉴和影响的价值,未来我们可能还会有六米多的整流罩,还有重型火箭未来可能有九米多的整流罩。那这些整流罩出来之后,如果还是因循守旧的话,将来可能面临整流罩就分不开了,所以当时毅然决然往下走。当时我们的主任设计师也是现在一部主任也特别力挺我们,说我支持你们这个想法,但你们要把这个想法做到让自己说服,我们还要不断说服他,说服他之后他带着我们去找型号总师汇报,就一步一步慢慢走到现在。

记者:其实创新探索是需要勇气的。

冯韶伟:对,是非常需要勇气的,我接手的时候是2014年,当时长五B整流罩有一个设计方案了,就是按照传统的设计理念。你要改这个方案,人家方案设计评审已经过了,相当于你在初样设计的时候你把方案拿出来,告诉他你这个设计没有我这个设计好,但是人家又是按照标准规范来的,你又没按照标准规范来,所以两边的压力当时还是挺大的。

经过3次地面验证,2020年5月5日18时0分,长征五号B火箭在海南文昌发射场点火升空,成功地将中国新一代载人飞船试验船送入太空。在此次飞行任务中,保护载人飞船的整流罩以教科书般的姿态绽放。

冯韶伟:原来都说台上一分钟,台下十年功。实际上我们这个就是台上一秒钟,台下十年功的感觉。但是怎么说呢,我们设计的东西虽然说为了让它抛掉,让它不要在镜头里出现,不要成为主角,但是我们觉得能够为主角来绽放它本身所应该绽放的光芒,也是我们自己的价值。所以当整流罩分开那一刹那,整个大厅里边那个掌声我现在都没忘掉。

除了我国规模最大整流罩可控分离,同样是在2020年5月5日这次发射中,冯韶伟同时还负责了国际现役最大规模星箭安全分离技术。如今,冯韶伟已经是航天科技集团一院一部紧固件室的副主任,荣获了“中国青年五四奖章”。

冯韶伟:整个一部这边有一个比较好的传统,传帮带,从前辈身上我学到最多的就是奉献和踏实。我的导师也一直提醒我,对技术一定要有敬畏之心,除非把它充分摸透了,否则你设计出来的东西一定是有问题的,我觉得这些理念也适用于现在我们带队伍,也只要出了手出了咱们室里,那就代表咱们室里的专业,就代表我们的最高水平。

鲍硕:一直在奔跑

鲍硕,90后,北京航天飞行控制中心调度,北京中心成立以来的首位女性北京总调度。北京航天飞行控制中心是我国载人航天和深空探测的飞行控制中心,作为指挥调度、分析计算、飞行控制、数据处理和信息交换中心,这里是“天地之间的唯一纽带”,所有的数据都向这里汇集,所有的指令都从这里发出,所有的应急处理也都在这里完成。

记者:很多非专业人士看你们的工作,不就是对着程序念口令吗?

鲍硕:我觉得还是很复杂的,因为我们有不同的方向,我们要负责天上的航天员包括航天器,要负责地面的各系统,还有我们中心内部的各个点号,包括现场的一些声音,所以我们坐在调度台收到的声音就是很多路的,他们不会商量好谁先报谁后报。如果真的有问题,可能很多声音同时给你报告,这个时候你就要分辨出来大家大概在说什么,哪个是最紧急的,我要先处置哪一个。你要判断哪个对后面有影响的,哪个是可以先放一放的。他给你报了一句话之后,你可能听得懂他在说哪句中文,但是你不知道有什么影响,那个时候可能就像在玩击鼓传花,这个雷到你手里了,如果你没有把它正确处置了,它可能就在你手里炸了,所以坐在调度台其实每时每刻都是心惊胆战的感觉。

记者:当这么多信息扑面而来,怎么处理这个轻重缓急?

鲍硕:这个就是靠平常的积累,你得知道他们在说什么,先得听明白他们在说什么,想明白往下应该怎么干,而且下口令的时候还要保证你的话准确无误给他们表达出去。

2017年,研究生毕业后鲍硕来到北京航天飞行控制中心工作,最初,她在上行控制岗,工作内容就是给航天器发指令。2019年3月鲍硕被安排到调度岗位工作,负责任务的组织指挥、计划制定、协调管理等,工作上的挑战让她对自己的专业能力和性格特点都有所怀疑。

鲍硕:我一直比较内向也不太擅长说话沟通,但是我们作为调度很多时候就是需要去协调各个岗位,对于我来说可能开始的时候,我连给别人打个电话都发怵,就会先在内心里想我怎么说他会怎么说,我再怎么回他,这种特别难。会练自己,包括我有一个前辈,他原来会练我,他就说你有事就打电话跟人家沟通。我觉得我发个消息能发明白,不行,你就得打电话,而且当着他打,我开始时就很不理解,我就很硬着头皮,可能这个电话他早上起来让我打,我拖到中午才打,打完之后他就在我旁边说,你刚才的话里面哪句是不合适的,你应该怎么跟人家说可能会更好。

虽然心理上有压力,但在行动上鲍硕始终保持积极和主动。2020年,鲍硕迎来了一次大考,她被指定为中国天问一号首次火星探测任务的总调度。

记者:执行天问这样一个调度任务和之前调度任务相比,有什么不同,难度在哪儿?

鲍硕:天问这个任务可能对于我们来说最大的区别是这种天地时延的概念,像原来执行月球探测任务,可能时延大概就是秒级的,但是天问随着它越飞越远,会逐渐增大到双向40多分钟的时延。原来是我给你发个令,你最多延一下返回给我,我对还是不对,可能我还有很多补救的机会。但是到了天问,我给你发一个你要等二十多分钟才能收到,错误信息还要等二十多分钟回来,如果发生错误代价是我们承受不起的,所以很多时候我们需要基于预判去做一些故障的设计。比如我们做火星捕获的时候可能发动机多开一秒,飞出去了就再也回不来了,少开一秒少一点动力就撞到火星上了。

虽然第一次做总调度就遭遇到了复杂的天问一号,但鲍硕最终顺利通过了这次探火大考,对各种信息判断准确,并及时进行了妥善应对。不仅如此,就连她的语音都进行了改进。

鲍硕:我第一次喊口令的时候,其实就是我刚从嫦娥四号操作控制岗位变到调度岗位,去组织我原来的岗位发令,跟他们说了一句话之后,当时安静了一两秒,我就怀疑我是不是说错了?我还看了看我师父,我师父说没错。后来就去问人家,人家说觉得一个小女生在这种调度声音里面也是愣了一下,可能这个声音也比较稚嫩,就觉得是不是在喊我们?是不是真的要发这个指令?还是说你就是想练一下怎么说话?他们会有一些怀疑或者什么。声音也要符合任务场景,后面自己也会听前辈们是怎么去调度的,怎么去喊口令的。

记者:你现在说话明显节奏放缓了,声音可能厚度就有了。

鲍硕:可能之前比较嗲一点,小女生的那种。

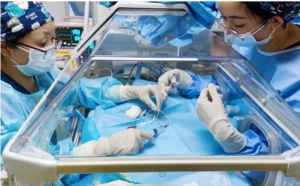

2020年11月,在更为复杂的嫦娥五号面前,鲍硕和遥操作团队反复梳理判断推演每一个关键节点,最终做到了在实操过程中两千多条指令、近万句调度语无一错漏,比预定时间提早7小时完成了月壤表取封装工作。

记者:每次调度结束的时候,怎么跟各位进行最后的沟通?

鲍硕:会把所有的调度群全打开,各号注意,我是北京,本次控制正常结束,各号可以退出。

记者:这也是心里面可能最舒服最高兴或者任务最轻松的时候了。

鲍硕:对,就是跟各号再见的时候。

推荐阅读

中国三人女篮夺得国际篮联女子系列赛冠军

人民日报2023-05-08 07:40:06

天舟六号船箭组合体垂直转运今天进行

央视新闻客户端2023-05-07 09:50:31

江西等省强降雨,国家防总启动防汛四级应急响应

人民日报2023-05-07 09:43:25

首次“全面部署” 美“福特”号航母正驶向欧洲

参考消息2023-05-07 11:18:16

俄透露前线合同兵薪资

参考消息2023-05-07 11:22:05

尹锡悦为岸田准备晚宴 随后“最有可能”提供“深水炸弹”鸡尾酒

环球网2023-05-07 09:42:15

美国一66岁男子射杀弟弟 尚不清楚他这么做的原因是什么

网易2023-05-07 14:10:42

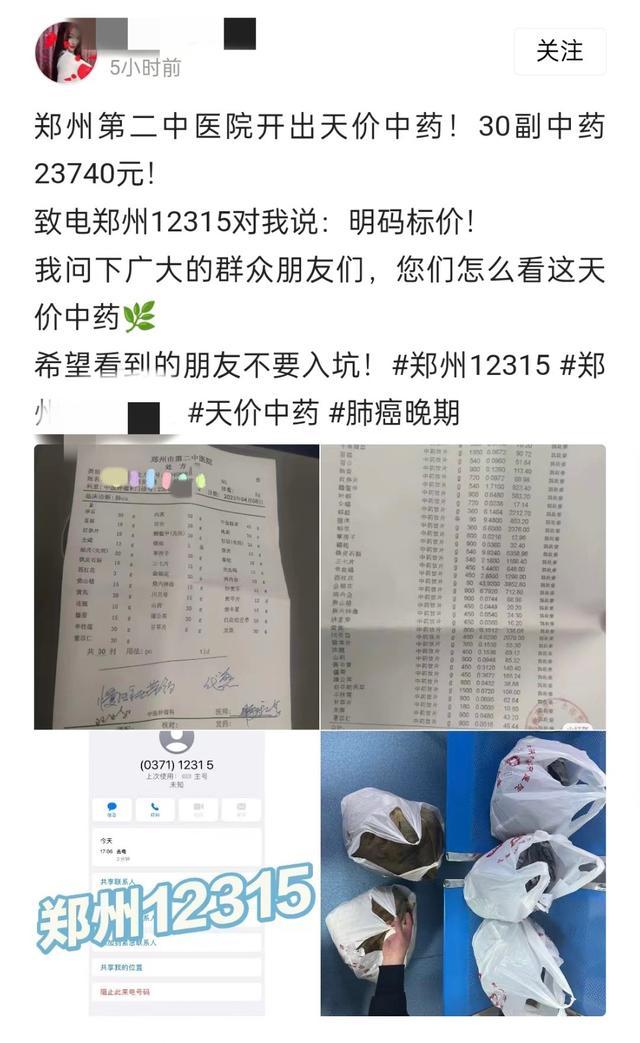

郑州一医院开出2.3万元中药处方,平均每服药约800元

顶端新闻2023-05-08 06:11:40

香港名媛碎尸案将再度提讯,目前已有7人被捕主犯被控谋杀罪

极目新闻2023-05-08 07:10:50

乌方称已完成90%以上反攻准备,但希望西方降低期望

参考消息2023-05-07 11:20:42

车臣领导人:愿率兵赴巴赫穆特作战

参考消息2023-05-07 11:19:24

动画还原巴厘岛命案细节 两名中国游客遇害究竟发生了什么?

新京报动新闻2023-05-07 22:03:19

曝美正寻求美中防长会面 自“气球事件”后,中方多次拒接了来自美国防长奥斯汀或美军最高将领米利的电话

环球网2023-05-07 09:56:17

韩驻美大使谈对华关系 “我们必须与中国保持良好关系”

环球网2023-05-07 09:44:31

女子遭掌掴被打还手是互殴还是正当防卫网友评论“炸锅”

新黄河2023-05-08 06:48:31

男子1天吃10顿暴瘦110斤 医生:严重的甚至威胁生命

快科技2023-05-07 20:29:49

巴菲特:马斯克智商可能超过170,他总是致力于解决不可能实现的事

钛媒体2023-05-08 01:27:32

乌称击落俄高超音速导弹 这是乌克兰首次成功拦截俄军这类导弹

参考消息2023-05-07 14:44:34

张颂文放慢车速与粉丝打招呼,车内突然被人扔东西

极目新闻2023-05-08 06:32:09

“中国航母只是宣传品”?英媒被打脸来得真快……

枢密院十号2023-05-07 10:16:30

最新一艘“万吨大驱”,海上训练现场

央视军事2023-05-07 11:21:20

加拿大这么对中国,华盛顿在一旁偷笑

环球时报2023-05-07 10:18:52

盘踞湖北多年 “黑老大”黄大发落网 警方公开征集犯罪线索

人民政协报2023-05-07 21:52:11

女子被打还手被认定互殴 引发网友一片质疑

济南时报2023-05-08 07:40:06

男子火车上被陌生人持刀杀害,警方透露凶手曾持刀伤人和强制戒毒

极目新闻2023-05-08 06:57:57

大妈接了陌生东西被索赔 老掉牙的骗局却屡试不爽

网易2023-05-08 07:43:21

俄打击乌军外国教官驻地 北约教官不仅训练乌克兰武装部队,而且带领他们发动攻击

环球网2023-05-07 09:49:14

多省份军区军政主官调整,两天里三位将军以新职亮相

北京青年报2023-05-08 01:04:05

福建4名基层干部查看水情落水失联最年轻者25岁,失联村干部亲属发声

潇湘晨报2023-05-08 07:05:52

陶虹徐峥转移巨额资产出国躲事?网友:不实,快来辟谣啊!

新剧追不停2023-05-08 07:11:14

黑人男子遭扼喉身亡 纽约抗议者逼停地铁与警方激烈冲突

观察者网2023-05-07 21:44:57

岸田访韩前夕,韩民众举行“反日烛光抗议集会”

环球网2023-05-07 10:27:33

“跨界融合”引爆假日消费市场,新的产业“蓝海”有望开辟

新华网2023-05-08 00:04:41

克宫遭袭的几大疑点 俄首都防空为何表现“拉胯”

环球时报2023-05-07 09:25:43

俄一作家遭遇汽车爆炸 爆炸事件造成俄作家扎哈尔·普里列平骨折和脑震荡

环球网2023-05-07 09:38:12