拐卖妇女如何追责 正在修订的这部法律应予以回应

当前,妇女权益保障问题备受关注,正在修法过程中的《妇女权益保障法》也因此成为舆论焦点。

《中华人民共和国妇女权益保障法(修订草案)》(以下简称草案)于去年12月20日提请十三届全国人大常委会第三十二次会议初审,12月24日开始在全国人大网上公开征求意见。

在不到一个月的时间里,罕见地收到了社会各界42万余条法律意见,参与人数高达8万余人。

相比之下,同期征求意见的其他法律草案,只有几十到数百不等的参与人数。

这部草案引起的关注度由此可见一斑,公众将空前高涨的热情倾注至妇女权益保障之中。

违法成本太小问题待解

《妇女权益保障法》自1992年正式出台实施以来,无疑在提高妇女的地位、保障权益等方面起到了重要作用。

但随着社会的发展,这部法律也被指过于原则,对其内涵、形式、加害人责任、具体的处罚程序没有具体详细的说明和规定。

“现行法律中,的确有许多条款为宣示性的,而法律能否发挥其效果,需要关注到法律责任是否明晰,对于相关问题的处置机制是否明确、完善。”

长期致力于女性权益研究的西南政法大学人权法学教授赵树坤在接受媒体采访时如此评价。

北京市千千律师事务所执行主任、律师吕孝权告诉记者,在司法实践中,法院根据《妇女权益保障法》判案不多,原因是这部法律太过原则性,缺乏可操作性。

而此次修法力度之大、修法内容之广前所未有。

现行《妇女权益保障法》共9章61条,修订草案修改48条、保留12条、删除1条,新增24条,修改后共9章86条。

由于修改力度很大,被认为是“废旧立新”。

草案不仅就近年来热点议题如职场性别歧视、性骚扰、农村妇女财产继承权等问题作出明确回应,甚至细化至对诸如家庭PUA,女性家务劳动经济补偿,女性厕位、母婴室数量等生活细节给予关怀。

赵树坤对草案整体内容给予肯定,认为目前草案中的规定能够起到一定的保障作用。

例如将之前的“法律责任”部分改为“法律救济与法律责任”,明确了救济主体与救济途径,且呈现出多元的特点。同时对前述规定的各项权利在法律责任承担上有了明确回应。

但她也认为,草案中关于违法的惩戒、追责内容较轻。

草案虽然明确了相关单位保障妇女权益的义务,但违反法律的责任多为“责令改正”。而这样的处置方式使得违法并不需要付出太多的代价。

“可在此基础上适当增加对违法行为的处置措施。”赵树坤说。

近期,舆论也聚焦于拐卖妇女违法成本过低的问题。

在现实案例中,解救拐卖妇女过程困难重重,吕孝权认为,这是因为对相关责任人和责任单位监督问责机制不到位。

他建议在草案第八章“法律救济与法律责任”中,规定行之有效的法律责任举措,比如将防止拐卖妇女纳入地方政府绩效考核体系,并实行一票否决制。

“只有和政绩挂钩,地方政府才会去重视,才能真正督促有关职能部门及其工作人员认真履行法律职责。”

吕孝权指出,再好的法律和政策,如果没有强有力的法律责任机制保障,实施效果肯定会大打折扣。

另外,现行的《妇女权益保障法》存在各章之间界限及逻辑不清的情况,在修法过程中要对之前的法律法规政策进行科学地整合和取舍。

例如婚姻家庭权利与人身权、财产权间有交叉,存在对婚姻家庭关系中的人身权、财产权的保护,弱于作为个体女性的人身权、财产权的情况。

“在《妇女权益保障法》里,将拐卖妇女放在第六章人格权益里。而从立法框架上来说,把人格权益放在财产权益下面,这个逻辑是说不通的,应该把人格权提升到财产权之前。”吕孝权说。

强制报告制度

全国人大常委会在初审上述草案时,李锐委员曾坦言,从目前我国现实来看,妇女被拐卖、性侵、家庭暴力等问题尚未得到根本解决。

分组审议中,山东省人大常委会副主任王良建议,进一步加大对拐卖女性行为的打击力度,实施拐卖与收买同责,杜绝拐卖行为的潜在因素。

根据“拐卖、收买妇女、儿童犯罪”司法案例数据分析报告,截至2019年,全国31个省、自治区、直辖市(港澳台地区不作统计)均发生过拐卖妇女、儿童案件。

中国人民公安大学一份基于1038份裁判文书的分析统计,我国被拐妇女的年龄从14岁到60岁不等,主要集中在14岁至30岁区间段。

超过四分之一(26.7%)的受害人患有不同程度的精神疾病,如精神发育迟滞、精神分裂、抑郁症、癫痫病等。有15.2%的受害人有多次被贩卖的经历。

实际上,相关规定已在《妇女权益保障法》中有所体现,现行法律总则中规定,禁止歧视、虐待、遗弃、残害妇女;第三十九条明确,禁止拐卖、绑架妇女;禁止收买被拐卖、绑架的妇女;禁止阻碍解救被拐卖、绑架的妇女。

在赵树坤看来,拐卖妇女、性骚扰、性别歧视等社会问题,实际上不可能只是立法这一环节就可以彻底解决。

一方面,要形成任何主体都有权对侵害妇女的行为采取行动的社会环境;

另一方面,特别要强化负有职责的相关部门履职,设定村/居(民)委员会、社会救助机构、福利管理机构等部门的强制报告义务,既可更及时地采取措施制止针对妇女的违法犯罪,也可以督促公共服务或职能部门履职。

吕孝权建议,草案应该考虑加入有关职能部门发现被拐卖妇女后的“强制报告”制度。

“强制报告的责任主体应该是负有防拐卖人口责任的相关部门,比如婚姻登记机关,经过初步审查,发现可能是涉嫌拐卖案件,就应该及时报案;

再比如医疗机构及其工作人员——被送到医疗机构的孕妇分娩过程中,医生护士发现未成年或其他信息透露出涉嫌被拐卖,需及时报案;

还有就是村委会,发现被拐妇女也应强制报告。”

事实上,国务院办公厅在去年4月发布的《中国反对拐卖人口行动计划(2021—2030年)》中就已提出,婚姻登记工作人员发现疑似拐卖妇女情形的,应当及时报告和制止。

公益诉讼制度

法律专家还认为,进一步加强妇女权益的保护,除了要建立强制报告制度以外,还应当引入公益诉讼。

目前,现行《民事诉讼法》确立了环境污染、重大消费者维权等损害社会公共利益行为的公益诉讼制度,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。

近年来,公益诉讼适用的范围也在不断拓展,法律已明确生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英雄烈士权益保护五类公益诉讼领域。

吕孝权认为,对于涉及侵害众多妇女合法权益、损害社会公共利益的行为,也应当尽快纳入法律确立的公益诉讼制度范围。

推荐阅读

广东终于加入下雪群聊 清远受天气影响迎降雪天气

视觉中国2022-02-21 12:19:14

北京冬残奥会中国体育代表团成立 总人数217人

北京日报客户端2022-02-21 10:39:19

俄乌运动员闭幕式上“抱抱” 背后故事感人

央视网2022-02-21 10:19:13

疫情已外溢2地 呼市出来的人主要集中在山西、河北和北京

健康时报2022-02-21 12:00:23

利沃夫成乌“西部首都”?美英将大使馆迁至利沃夫

环球网2022-02-21 09:17:30

美军庞大造舰计划:要500舰海军

枢密院十号2022-02-21 08:51:52

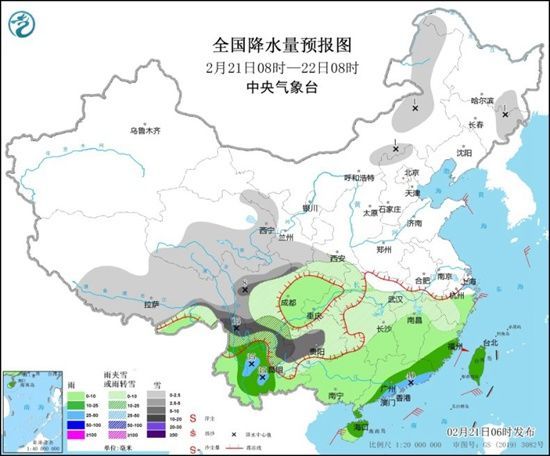

10省区气温将持续偏低 一些地区将经历21世纪以来最冷2月天

中国天气网2022-02-21 11:25:26

中国军舰激光照射澳军机?澳方大人物亲自无病呻吟

环球网2022-02-21 10:50:20

太拼了我的墩!秦岭真墩墩游泳过河 已开始备战2026

陕视新闻2022-02-21 12:07:33

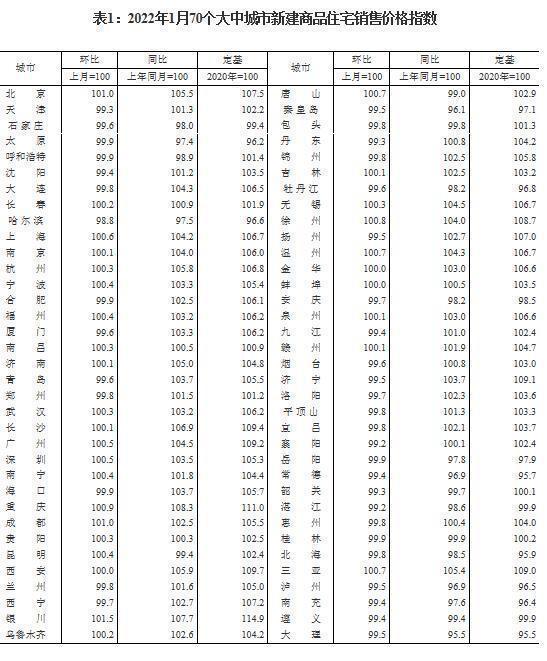

1月70城房价数据公布 28城上涨 银川环比涨1.5% 北京成都涨1%

中国网2022-02-21 11:54:53

美国现在对俄罗斯打的这场仗,随时能打到中国头上

补壹刀2022-02-21 09:16:26

乌克兰总统喊话西方:我们不想躺在棺材里等死 等着敌军进来

央视新闻2022-02-21 11:15:58

乌克兰东部超5.3万居民已入境俄罗斯

海外网2022-02-21 09:20:23

张艺谋总结夏奥会到冬奥会心路历程 经典瞬间代表了我们走过的路

知乎2022-02-21 11:03:33

普京携"核手提箱"坐镇指挥!俄缘何此时重磅演习!

政知新媒体2022-02-21 09:24:51

冬奥会闭幕式上谷爱凌苏翊鸣同框像在蹦迪 萨摩亚旗手再次赤膊上阵

快科技2022-02-21 10:01:16

2000多名运动员不舍得“离开” 康辉说了三遍请运动员们落座观礼

北京日报2022-02-21 10:35:47

从“一墩难求”到“百万大墩” 100万只冰墩墩1日售罄

北京商报2022-02-21 09:24:49

是华商之光还是涉黑罪犯?柬华商大佬与涉黑案犯重名 身份成谜

上游新闻2022-02-21 09:04:46

乌克兰军方称炮击致乌军2死4伤

央视网2022-02-21 10:28:01

白宫:拜登原则上接受与普京会面

环球网2022-02-21 10:19:51

冰墩墩惊喜亮相义墩墩告别现场!义墩墩表白中国:要学中文

海外网2022-02-21 10:51:57

全场“最高的”旗手!徐梦桃发文:一起“高”举中国“梦”

央视新闻2022-02-21 10:08:24

乌防长:谈论俄明天或后天“入侵”乌克兰不合适

环球网2022-02-21 09:35:20

31岁小伙溺亡 半年前曾投保4份意外险 保险公司拒绝理赔

海峡都市报2022-02-21 11:35:38

雪花隐去 圣火熄灭 120秒看冬奥会难忘瞬间

海客新闻2022-02-21 09:33:06

乌克兰政府军向乌东地区发射400多枚炮弹

海外网2022-02-21 10:53:02

俄法领导人通电话 认为应通过外交途径解决乌问题

新华网2022-02-21 09:29:48

“全民皆兵” 乌克兰平民军事训练曝光 其中不乏女性身影

环球时报2022-02-21 09:55:06

乌东地区战火重燃 乌克兰想要怎样的“安全保证”

新华网2022-02-21 10:25:15

马克龙提议举行普拜会 俄美接受 白宫:拜登准备“随时”与普京会面

央视新闻2022-02-21 10:23:13

513艘主力战舰!美海军官员提出疯狂扩军计划

2022-02-21 09:23:26

乌英波达成新安全协议 波兰计划在俄边境建墙

参考消息2022-02-21 09:49:25

普京直言俄罗斯被耍了 用谎言把我们骗了

央视网2022-02-21 10:30:05

普京“大动作”来了!

央视新闻2022-02-21 09:02:27